Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 2.1910

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0072

DOI Heft:

2. Heft

DOI Artikel:Landsberger, Franz: Anton Graff 1736-1813: zur Ausstellung bei Eduard Schulte

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24116#0072

ANTON GRAFF 1736—1813

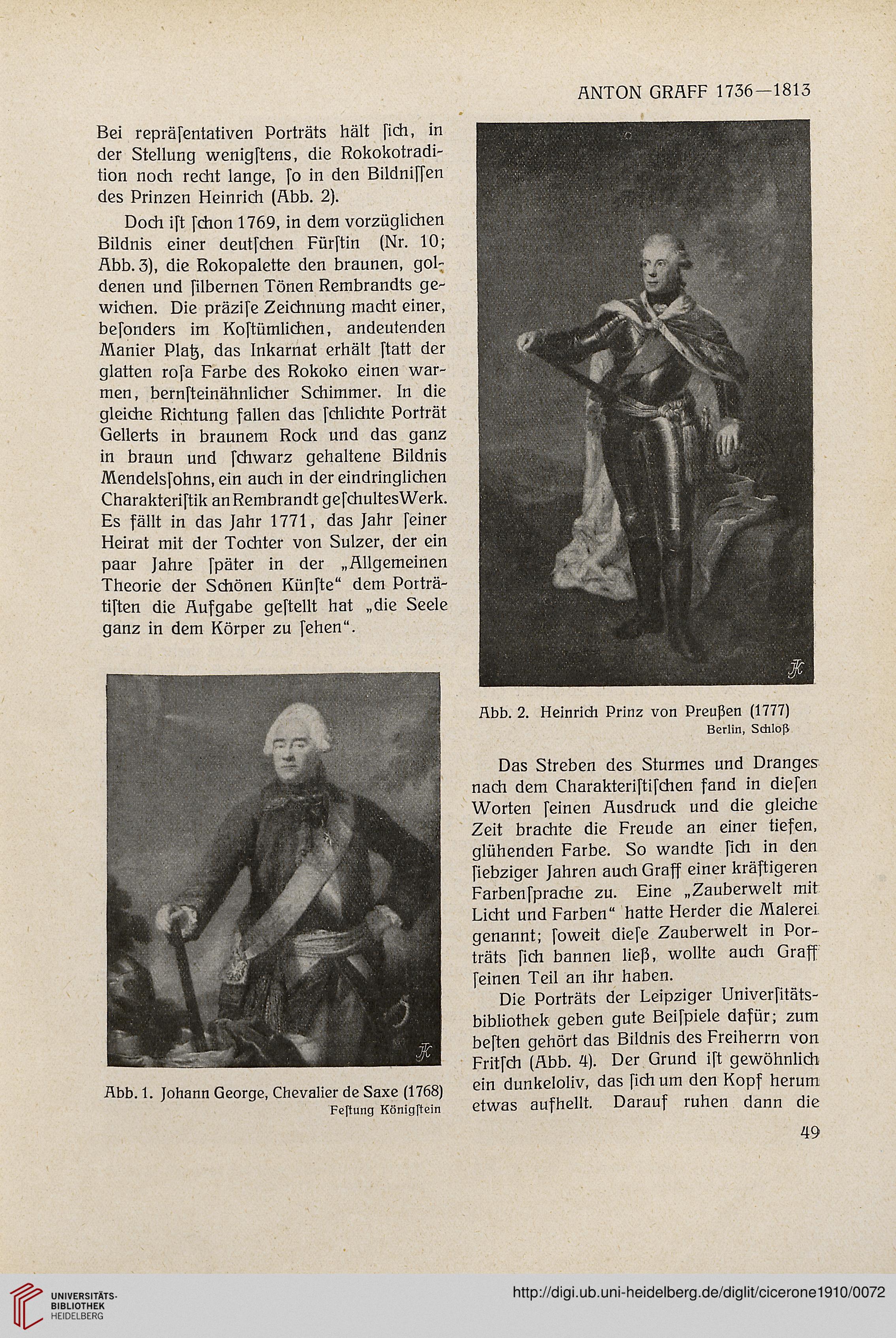

Bei repräfentativen Porträts hält [ich, in

der Stellung wenigftens, die Rokokotradi-

tion noch recht lange, fo in den Bildniffen

des Prinzen Heinrich (Abb. 2).

Doch ift fchon 1769, in dem vorzüglichen

Bildnis einer deutfchen Fürftin (Nr. 10;

Abb. 3), die Rokopalette den braunen, gol-

denen und filbernen Tönen Rembrandts ge-

wichen. Die präzife Zeichnung macht einer,

befonders im Koftümlichen, andeutenden

Manier Platj, das Inkarnat erhält [tatt der

glatten rofa Farbe des Rokoko einen war-

men, bernfteinähnlicher Schimmer. In die

gleiche Richtung fallen das fchlichte Porträt

Gellerts in braunem Rock und das ganz

in braun und fchwarz gehaltene Bildnis

Mendelsfohns, ein auch in der eindringlichen

Charakteriftik anRembrandt gefchultesWerk.

Es fällt in das Jahr 1771, das Jahr feiner

Heirat mit der Tochter von Sulzer, der ein

paar Jahre fpäter in der „Allgemeinen

Theorie der Schönen Künfte“ dem Porträ-

tiften die Aufgabe geftellt hat „die Seele

ganz in dem Körper zu fehen“.

Abb. 1. Johann George, Chevalier de Saxe (1768)

Feftung Königftein

Äbb. 2. Heinrich Prinz von Preußen (1777)

Berlin, Schloß

Das Streben des Sturmes und Dranges

nach dem Charakteriftifchen fand in diefen

Worten feinen Ausdruck und die gleiche

Zeit brachte die Freude an einer tiefen,

glühenden Farbe. So wandte fich in den

fiebziger Jahren auch Graff einer kräftigeren

Farbenfprache zu. Eine „Zauberwelt mit

Licht und Farben“ hatte Herder die Malerei

genannt; foweit diefe Zauberwelt in Por-

träts fich bannen ließ, wollte auch Graff

feinen Teil an ihr haben.

Die Porträts der Leipziger Univerfitäts-

bibliothek geben gute Beifpiele dafür; zum

beften gehört das Bildnis des Freiherrn von

Fritfch (Abb. 4). Der Grund ift gewöhnlich

ein dunkeloliv, das fich um den Kopf herum

etwas aufhellt. Darauf ruhen dann die

49

Bei repräfentativen Porträts hält [ich, in

der Stellung wenigftens, die Rokokotradi-

tion noch recht lange, fo in den Bildniffen

des Prinzen Heinrich (Abb. 2).

Doch ift fchon 1769, in dem vorzüglichen

Bildnis einer deutfchen Fürftin (Nr. 10;

Abb. 3), die Rokopalette den braunen, gol-

denen und filbernen Tönen Rembrandts ge-

wichen. Die präzife Zeichnung macht einer,

befonders im Koftümlichen, andeutenden

Manier Platj, das Inkarnat erhält [tatt der

glatten rofa Farbe des Rokoko einen war-

men, bernfteinähnlicher Schimmer. In die

gleiche Richtung fallen das fchlichte Porträt

Gellerts in braunem Rock und das ganz

in braun und fchwarz gehaltene Bildnis

Mendelsfohns, ein auch in der eindringlichen

Charakteriftik anRembrandt gefchultesWerk.

Es fällt in das Jahr 1771, das Jahr feiner

Heirat mit der Tochter von Sulzer, der ein

paar Jahre fpäter in der „Allgemeinen

Theorie der Schönen Künfte“ dem Porträ-

tiften die Aufgabe geftellt hat „die Seele

ganz in dem Körper zu fehen“.

Abb. 1. Johann George, Chevalier de Saxe (1768)

Feftung Königftein

Äbb. 2. Heinrich Prinz von Preußen (1777)

Berlin, Schloß

Das Streben des Sturmes und Dranges

nach dem Charakteriftifchen fand in diefen

Worten feinen Ausdruck und die gleiche

Zeit brachte die Freude an einer tiefen,

glühenden Farbe. So wandte fich in den

fiebziger Jahren auch Graff einer kräftigeren

Farbenfprache zu. Eine „Zauberwelt mit

Licht und Farben“ hatte Herder die Malerei

genannt; foweit diefe Zauberwelt in Por-

träts fich bannen ließ, wollte auch Graff

feinen Teil an ihr haben.

Die Porträts der Leipziger Univerfitäts-

bibliothek geben gute Beifpiele dafür; zum

beften gehört das Bildnis des Freiherrn von

Fritfch (Abb. 4). Der Grund ift gewöhnlich

ein dunkeloliv, das fich um den Kopf herum

etwas aufhellt. Darauf ruhen dann die

49