JOURNAL DER GOLDSCHMIEDEKUNST

JVs 13

110

ganz unscheinbar ausfielen. Da also auf diese Weise

kein Erfolg zu erreichen war, so versuchte man es schliess-

lich, die Blumen zu trocknen, und erreichte auch tatsächlich

nach Ueberwindung einiger weiterer Schwierigkeiten das

gewünschte Resultat auf folgende Weise: Man nimmt

tadellose Blumen oder Rosenknospen mit möglichst langen

ebenfalls wieder mit einem Farbenzerstäuber geschieht.

Die so behandelten Blumen werden nun an der Luft noch-

mals getrocknet und schliesslich in eine Lösung von

salpetersaurem Silberoxyd in 4 Teilen Wasser und 6 Teilen

Alkohol getaucht. Nach dem Abtropfen bringt man die

Blumen in ein abgeschlossenes Gefäss, in das man Schwefel-

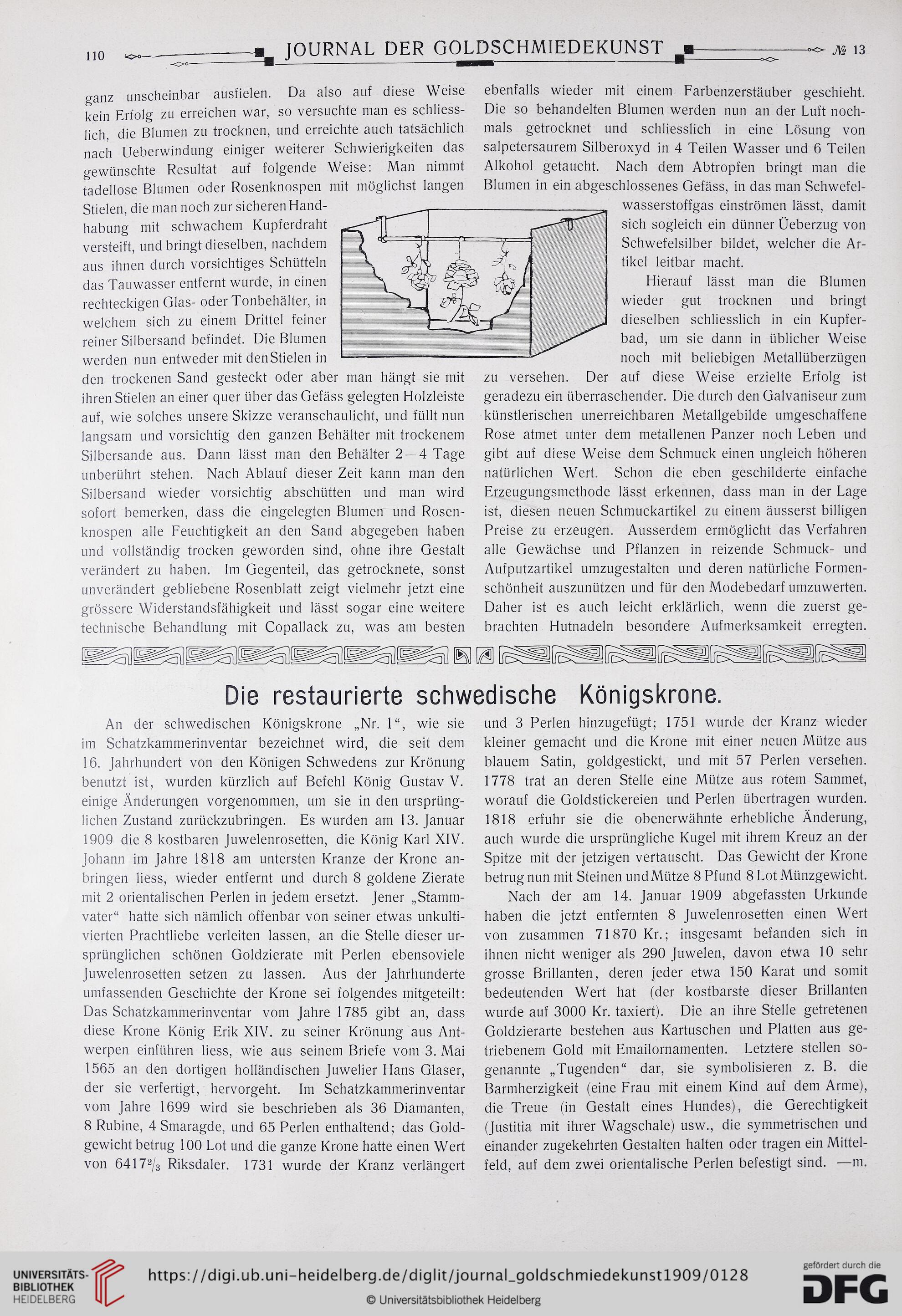

Stielen, die man noch zur sicheren Hand-

habung mit schwachem Kupferdraht

versteift, und bringt dieselben, nachdem

aus ihnen durch vorsichtiges Schütteln

das Tauwasser entfernt wurde, in einen

rechteckigen Glas- oder Tonbehälter, in

welchem sich zu einem Drittel feiner

reiner Silbersand befindet. Die Blumen

werden nun entweder mit denStielen in

wasserstoffgas einströmen lässt, damit

sich sogleich ein dünner Üeberzug von

Schwefelsilber bildet, welcher die Ar-

tikel leitbar macht.

Hierauf lässt man die Blumen

wieder gut trocknen und bringt

dieselben schliesslich in ein Kupfer-

bad, um sie dann in üblicher Weise

noch mit beliebigen Metallüberzügen

den trockenen Sand gesteckt oder aber man hängt sie mit

ihren Stielen an einer quer über das Gefäss gelegten Holzleiste

auf, wie solches unsere Skizze veranschaulicht, und füllt nun

langsam und vorsichtig den ganzen Behälter mit trockenem

Silbersande aus. Dann lässt man den Behälter 2 — 4 Tage

unberührt stehen. Nach Ablauf dieser Zeit kann man den

Silbersand wieder vorsichtig abschütten und man wird

sofort bemerken, dass die eingelegten Blumen und Rosen-

knospen alle Feuchtigkeit an den Sand abgegeben haben

und vollständig trocken geworden sind, ohne ihre Gestalt

verändert zu haben. Im Gegenteil, das getrocknete, sonst

unverändert gebliebene Rosenblatt zeigt vielmehr jetzt eine

grössere Widerstandsfähigkeit und lässt sogar eine weitere

technische Behandlung mit Copallack zu, was am besten

zu versehen. Der auf diese Weise erzielte Erfolg ist

geradezu ein überraschender. Die durch den Galvaniseur zum

künstlerischen unerreichbaren Metallgebilde umgeschaffene

Rose atmet unter dem metallenen Panzer noch Leben und

gibt auf diese Weise dem Schmuck einen ungleich höheren

natürlichen Wert. Schon die eben geschilderte einfache

Erzeugungsmethode lässt erkennen, dass man in der Lage

ist, diesen neuen Schmuckartikel zu einem äusserst billigen

Preise zu erzeugen. Ausserdem ermöglicht das Verfahren

alle Gewächse und Pflanzen in reizende Schmuck- und

Aufputzartikel umzugestalten und deren natürliche Formen-

schönheit auszunützen und für den Modebedarf umzuwerten.

Daher ist es auch leicht erklärlich, wenn die zuerst ge-

brachten Hutnadeln besondere Aufmerksamkeit erregten.

Die restaurierte schwedische Königskrone.

An der schwedischen Königskrone „Nr. 1“, wie sie

im Schatzkammerinventar bezeichnet wird, die seit dem

16. Jahrhundert von den Königen Schwedens zur Krönung

benutzt ist, wurden kürzlich auf Befehl König Gustav V.

einige Änderungen vorgenommen, um sie in den ursprüng-

lichen Zustand zurückzubringen. Es wurden am 13. Januar

1909 die 8 kostbaren Juwelenrosetten, die König Karl XIV.

Johann im Jahre 1818 am untersten Kranze der Krone an-

bringen liess, wieder entfernt und durch 8 goldene Zierate

mit 2 orientalischen Perlen in jedem ersetzt. Jener „Stamm-

vater“ hatte sich nämlich offenbar von seiner etwas unkulti-

vierten Prachtliebe verleiten lassen, an die Stelle dieser ur-

sprünglichen schönen Goldzierate mit Perlen ebensoviele

Juwelenrosetten setzen zu lassen. Aus der Jahrhunderte

umfassenden Geschichte der Krone sei folgendes mitgeteilt:

Das Schatzkammerinventar vom Jahre 1785 gibt an, dass

diese Krone König Erik XIV. zu seiner Krönung aus Ant-

werpen einführen liess, wie aus seinem Briefe vom 3. Mai

1565 an den dortigen holländischen Juwelier Hans Glaser,

der sie verfertigt, hervorgeht. Im Schatzkammerinventar

vom Jahre 1699 wird sie beschrieben als 36 Diamanten,

8 Rubine, 4 Smaragde, und 65 Perlen enthaltend; das Gold-

gewichtbetrug 100 Lot und die ganze Krone hatte einen Wert

von 64172/3 Riksdaler. 1731 wurde der Kranz verlängert

und 3 Perlen hinzugefügt; 1751 wurde der Kranz wieder

kleiner gemacht und die Krone mit einer neuen Mütze aus

blauem Satin, goldgestickt, und mit 57 Perlen versehen.

1778 trat an deren Stelle eine Mütze aus rotem Sammet,

worauf die Goldstickereien und Perlen übertragen wurden.

1818 erfuhr sie die obenerwähnte erhebliche Änderung,

auch wurde die ursprüngliche Kugel mit ihrem Kreuz an der

Spitze mit der jetzigen vertauscht. Das Gewicht der Krone

betrug nun mit Steinen und Mütze 8 Pfund 8 Lot Münzgewicht.

Nach der am 14. Januar 1909 abgefassten Urkunde

haben die jetzt entfernten 8 Juwelenrosetten einen Wert

von zusammen 71870 Kr.; insgesamt befanden sich in

ihnen nicht weniger als 290 Juwelen, davon etwa 10 sehr

grosse Brillanten, deren jeder etwa 150 Karat und somit

bedeutenden Wert hat (der kostbarste dieser Brillanten

wurde auf 3000 Kr. taxiert). Die an ihre Stelle getretenen

Goldzierarte bestehen aus Kartuschen und Platten aus ge-

triebenem Gold mit Emailornamenten. Letztere stellen so-

genannte „Tugenden“ dar, sie symbolisieren z. B. die

Barmherzigkeit (eine Frau mit einem Kind auf dem Arme),

die Treue (in Gestalt eines Hundes), die Gerechtigkeit

(Justitia mit ihrer Wagschale) usw., die symmetrischen und

einander zugekehrten Gestalten halten oder tragen ein Mittel-

feld, auf dem zwei orientalische Perlen befestigt sind. —m.

JVs 13

110

ganz unscheinbar ausfielen. Da also auf diese Weise

kein Erfolg zu erreichen war, so versuchte man es schliess-

lich, die Blumen zu trocknen, und erreichte auch tatsächlich

nach Ueberwindung einiger weiterer Schwierigkeiten das

gewünschte Resultat auf folgende Weise: Man nimmt

tadellose Blumen oder Rosenknospen mit möglichst langen

ebenfalls wieder mit einem Farbenzerstäuber geschieht.

Die so behandelten Blumen werden nun an der Luft noch-

mals getrocknet und schliesslich in eine Lösung von

salpetersaurem Silberoxyd in 4 Teilen Wasser und 6 Teilen

Alkohol getaucht. Nach dem Abtropfen bringt man die

Blumen in ein abgeschlossenes Gefäss, in das man Schwefel-

Stielen, die man noch zur sicheren Hand-

habung mit schwachem Kupferdraht

versteift, und bringt dieselben, nachdem

aus ihnen durch vorsichtiges Schütteln

das Tauwasser entfernt wurde, in einen

rechteckigen Glas- oder Tonbehälter, in

welchem sich zu einem Drittel feiner

reiner Silbersand befindet. Die Blumen

werden nun entweder mit denStielen in

wasserstoffgas einströmen lässt, damit

sich sogleich ein dünner Üeberzug von

Schwefelsilber bildet, welcher die Ar-

tikel leitbar macht.

Hierauf lässt man die Blumen

wieder gut trocknen und bringt

dieselben schliesslich in ein Kupfer-

bad, um sie dann in üblicher Weise

noch mit beliebigen Metallüberzügen

den trockenen Sand gesteckt oder aber man hängt sie mit

ihren Stielen an einer quer über das Gefäss gelegten Holzleiste

auf, wie solches unsere Skizze veranschaulicht, und füllt nun

langsam und vorsichtig den ganzen Behälter mit trockenem

Silbersande aus. Dann lässt man den Behälter 2 — 4 Tage

unberührt stehen. Nach Ablauf dieser Zeit kann man den

Silbersand wieder vorsichtig abschütten und man wird

sofort bemerken, dass die eingelegten Blumen und Rosen-

knospen alle Feuchtigkeit an den Sand abgegeben haben

und vollständig trocken geworden sind, ohne ihre Gestalt

verändert zu haben. Im Gegenteil, das getrocknete, sonst

unverändert gebliebene Rosenblatt zeigt vielmehr jetzt eine

grössere Widerstandsfähigkeit und lässt sogar eine weitere

technische Behandlung mit Copallack zu, was am besten

zu versehen. Der auf diese Weise erzielte Erfolg ist

geradezu ein überraschender. Die durch den Galvaniseur zum

künstlerischen unerreichbaren Metallgebilde umgeschaffene

Rose atmet unter dem metallenen Panzer noch Leben und

gibt auf diese Weise dem Schmuck einen ungleich höheren

natürlichen Wert. Schon die eben geschilderte einfache

Erzeugungsmethode lässt erkennen, dass man in der Lage

ist, diesen neuen Schmuckartikel zu einem äusserst billigen

Preise zu erzeugen. Ausserdem ermöglicht das Verfahren

alle Gewächse und Pflanzen in reizende Schmuck- und

Aufputzartikel umzugestalten und deren natürliche Formen-

schönheit auszunützen und für den Modebedarf umzuwerten.

Daher ist es auch leicht erklärlich, wenn die zuerst ge-

brachten Hutnadeln besondere Aufmerksamkeit erregten.

Die restaurierte schwedische Königskrone.

An der schwedischen Königskrone „Nr. 1“, wie sie

im Schatzkammerinventar bezeichnet wird, die seit dem

16. Jahrhundert von den Königen Schwedens zur Krönung

benutzt ist, wurden kürzlich auf Befehl König Gustav V.

einige Änderungen vorgenommen, um sie in den ursprüng-

lichen Zustand zurückzubringen. Es wurden am 13. Januar

1909 die 8 kostbaren Juwelenrosetten, die König Karl XIV.

Johann im Jahre 1818 am untersten Kranze der Krone an-

bringen liess, wieder entfernt und durch 8 goldene Zierate

mit 2 orientalischen Perlen in jedem ersetzt. Jener „Stamm-

vater“ hatte sich nämlich offenbar von seiner etwas unkulti-

vierten Prachtliebe verleiten lassen, an die Stelle dieser ur-

sprünglichen schönen Goldzierate mit Perlen ebensoviele

Juwelenrosetten setzen zu lassen. Aus der Jahrhunderte

umfassenden Geschichte der Krone sei folgendes mitgeteilt:

Das Schatzkammerinventar vom Jahre 1785 gibt an, dass

diese Krone König Erik XIV. zu seiner Krönung aus Ant-

werpen einführen liess, wie aus seinem Briefe vom 3. Mai

1565 an den dortigen holländischen Juwelier Hans Glaser,

der sie verfertigt, hervorgeht. Im Schatzkammerinventar

vom Jahre 1699 wird sie beschrieben als 36 Diamanten,

8 Rubine, 4 Smaragde, und 65 Perlen enthaltend; das Gold-

gewichtbetrug 100 Lot und die ganze Krone hatte einen Wert

von 64172/3 Riksdaler. 1731 wurde der Kranz verlängert

und 3 Perlen hinzugefügt; 1751 wurde der Kranz wieder

kleiner gemacht und die Krone mit einer neuen Mütze aus

blauem Satin, goldgestickt, und mit 57 Perlen versehen.

1778 trat an deren Stelle eine Mütze aus rotem Sammet,

worauf die Goldstickereien und Perlen übertragen wurden.

1818 erfuhr sie die obenerwähnte erhebliche Änderung,

auch wurde die ursprüngliche Kugel mit ihrem Kreuz an der

Spitze mit der jetzigen vertauscht. Das Gewicht der Krone

betrug nun mit Steinen und Mütze 8 Pfund 8 Lot Münzgewicht.

Nach der am 14. Januar 1909 abgefassten Urkunde

haben die jetzt entfernten 8 Juwelenrosetten einen Wert

von zusammen 71870 Kr.; insgesamt befanden sich in

ihnen nicht weniger als 290 Juwelen, davon etwa 10 sehr

grosse Brillanten, deren jeder etwa 150 Karat und somit

bedeutenden Wert hat (der kostbarste dieser Brillanten

wurde auf 3000 Kr. taxiert). Die an ihre Stelle getretenen

Goldzierarte bestehen aus Kartuschen und Platten aus ge-

triebenem Gold mit Emailornamenten. Letztere stellen so-

genannte „Tugenden“ dar, sie symbolisieren z. B. die

Barmherzigkeit (eine Frau mit einem Kind auf dem Arme),

die Treue (in Gestalt eines Hundes), die Gerechtigkeit

(Justitia mit ihrer Wagschale) usw., die symmetrischen und

einander zugekehrten Gestalten halten oder tragen ein Mittel-

feld, auf dem zwei orientalische Perlen befestigt sind. —m.