Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0081

DOI Heft:

2. Heft

DOI Artikel:Mayer, August Liebmann: Die "Altspanische Ausstellung" in der Galerie Heinemann in München

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0081

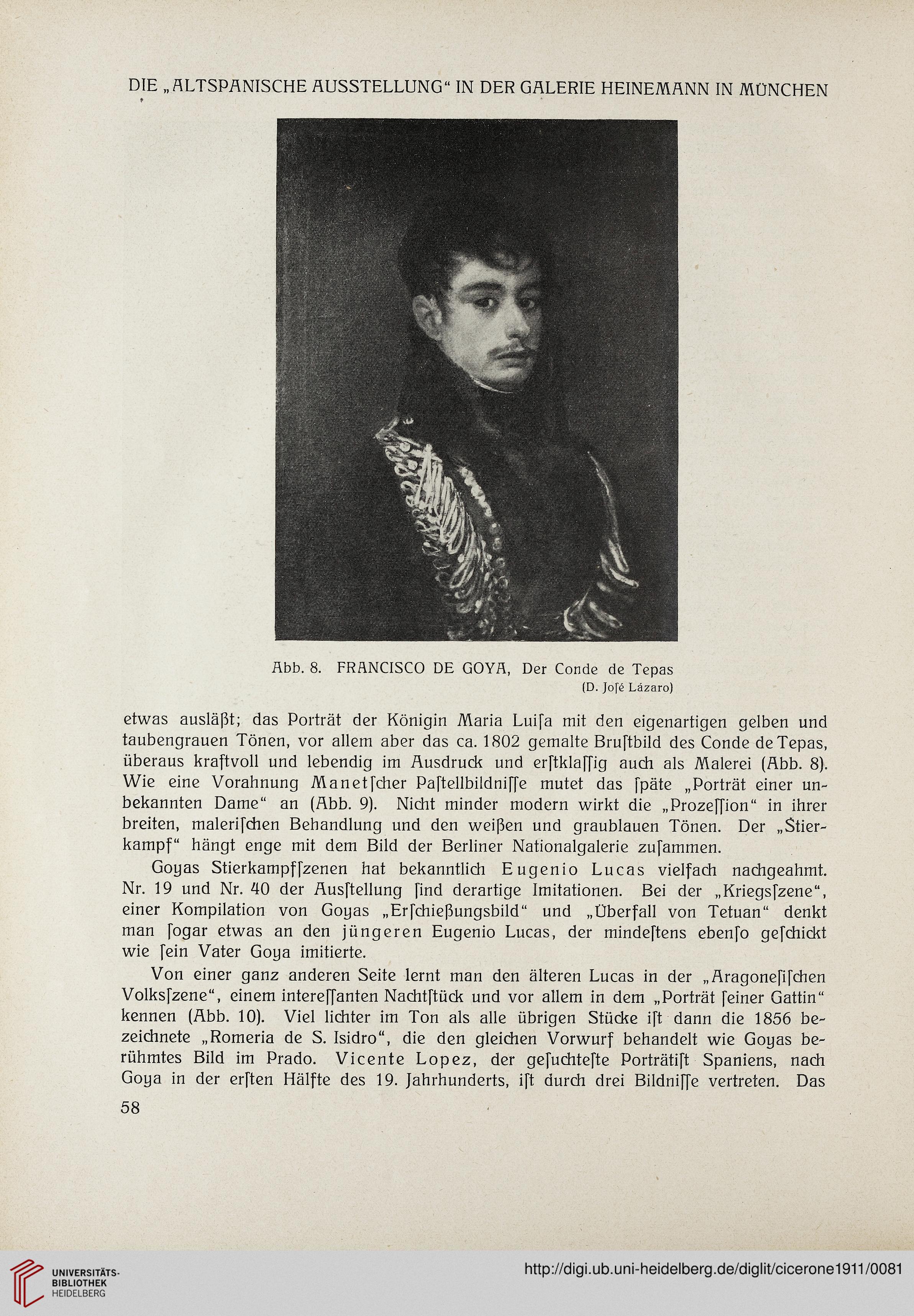

Äbb. 8. FRANCISCO DE GOYA, Der Conde de Tepas

(D. Jofe Läzaro)

etwas ausläßt; das Porträt der Königin Maria Luifa mit den eigenartigen gelben und

taubengrauen Tönen, vor allem aber das ca. 1802 gemalte Bruftbild des Conde de Tepas,

überaus kraftvoll und lebendig im Ausdruck und erftklaffig auch als Malerei (Äbb. 8).

Wie eine Vorahnung Manetfcher Paftellbildniffe mutet das fpäte „Porträt einer un-

bekannten Dame“ an (Äbb. 9). Nicht minder modern wirkt die „Prozeffion“ in ihrer

breiten, malerifchen Behandlung und den weißen und graublauen Tönen. Der „Stier-

kampf“ hängt enge mit dem Bild der Berliner Nationalgalerie zufammen.

Goyas Stierkampffzenen hat bekanntlich Eugenio Lucas vielfach nachgeahmt.

Nr. 19 und Nr. 40 der Äusftellung find derartige Imitationen. Bei der „Kriegsfzene“,

einer Kompilation von Goyas „Erfchießungsbild“ und „Überfall von Tetuan“ denkt

man fogar etwas an den jüngeren Eugenio Lucas, der mindeftens ebenfo gefchickt

wie fein Vater Goya imitierte.

Von einer ganz anderen Seite lernt man den älteren Lucas in der „Aragonefifchen

Volksfzene“, einem intereffanten Nachtftück und vor allem in dem „Porträt feiner Gattin“

kennen (Äbb. 10). Viel lichter im Ton als alle übrigen Stücke ift dann die 1856 be-

zeichnete „Romeria de S. Isidro“, die den gleichen Vorwurf behandelt wie Goyas be-

rühmtes Bild im Prado. Vicente Lopez, der gefuchtefte Porträtift Spaniens, nach

Goya in der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts, ift durch drei Bildniffe vertreten. Das

58

(D. Jofe Läzaro)

etwas ausläßt; das Porträt der Königin Maria Luifa mit den eigenartigen gelben und

taubengrauen Tönen, vor allem aber das ca. 1802 gemalte Bruftbild des Conde de Tepas,

überaus kraftvoll und lebendig im Ausdruck und erftklaffig auch als Malerei (Äbb. 8).

Wie eine Vorahnung Manetfcher Paftellbildniffe mutet das fpäte „Porträt einer un-

bekannten Dame“ an (Äbb. 9). Nicht minder modern wirkt die „Prozeffion“ in ihrer

breiten, malerifchen Behandlung und den weißen und graublauen Tönen. Der „Stier-

kampf“ hängt enge mit dem Bild der Berliner Nationalgalerie zufammen.

Goyas Stierkampffzenen hat bekanntlich Eugenio Lucas vielfach nachgeahmt.

Nr. 19 und Nr. 40 der Äusftellung find derartige Imitationen. Bei der „Kriegsfzene“,

einer Kompilation von Goyas „Erfchießungsbild“ und „Überfall von Tetuan“ denkt

man fogar etwas an den jüngeren Eugenio Lucas, der mindeftens ebenfo gefchickt

wie fein Vater Goya imitierte.

Von einer ganz anderen Seite lernt man den älteren Lucas in der „Aragonefifchen

Volksfzene“, einem intereffanten Nachtftück und vor allem in dem „Porträt feiner Gattin“

kennen (Äbb. 10). Viel lichter im Ton als alle übrigen Stücke ift dann die 1856 be-

zeichnete „Romeria de S. Isidro“, die den gleichen Vorwurf behandelt wie Goyas be-

rühmtes Bild im Prado. Vicente Lopez, der gefuchtefte Porträtift Spaniens, nach

Goya in der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts, ift durch drei Bildniffe vertreten. Das

58