Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0576

DOI issue:

14. Heft

DOI article:Krüger, H. Carl: Ludwigsburger Porzellan

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0576

LUDWIGSBURGER PORZELLAN

einziger Blick auf die Porzellanftücke, ja nur auf die Abbildungen genügen wird . .

Wirklich, woher follte wohl auch diefer „unoriginelle Eklektiker“ den Charme haben,

Figuren zu fchaffen wie die Dame am Spinett oder den Geigenfpieler! — Auch

über die Motive zu Beyers Schöpfungen in der Manufaktur gibt der Verfaffer wert-

volle Beiträge, die, foweit eigne Erfindung nicht in Frage kommt, immer die glei-

chen Quellen haben: Kupferftiche von Zeitgenoffen, Bühnen-Aufführungen, die An-

tike (Abb. 10). Seine Werke auch nur in der Hauptfache hier aufzuführen, würde zu

weit führen; feine dominierende Stellung als Porzellanplaftiker erfcheint nun aber durch

die annähernd fichere Umgrenzung feines Werkes doch in verändertem Lichte. Nun

ihm auch die Mufikfoli nicht mehr bleiben, liegt der Höhepunkt feiner Geftaltungs-

welt, — abgefehen von dem Fifcher und der Fifcherin (Nr. 149, 150) — in den anti-

kifierenden Gruppen und Figuren. Am ficherften noch hat er feinem klaffiziftifchen

Empfinden in den Bacchantengruppen (Nr. 142—148) Ausdruck gegeben; die Einzel-

figuren der Artemifia, Abundantia, Libertas, Veritas ufw. haben doch, befonders meh-

rere nebeneinander gefehen, etwas monotones und geziertes, was geradezu erfchreckend

wirkt, wenn er die durch das Material bedingten Maße überfchreitet. Sein Mangel an

Geftaltungskraft, die nie ex profundo fchöpfte, kann die Fineffe anatomifch allerdings

meifterhaft behandelter Körper nicht völlig vergeffen machen, wenn auch die dezente

farbige Behandlung den künftlerifchen Reiz diefer Gruppen noch bedeutend erhöht. —

Beyer ging 1767 nach Wien, wo er noch eine reiche Tätigkeit, freilich nicht als Por-

zellanplaftiker, entwickelte. — Künftlerifch keineswegs bedeutend, aber aus verfchiedenen

Gründen intereffant ift uns Jofeph Weinmüller, um 1765—1767 in Ludwigsburg

tätig. Urkundlich ift über ihn nichts zu finden und doch foll er nach der Meinung

eines Zeitgenoffen, Paul v. Stetten, „neben dem gefchickten Künftler Bauer (sc. Beyer!)

die herrlichften Modelle gefchaffen haben“. Der Verfaffer will daher wegen des

Fehlens jeglichen ficheren Anhaltspunktes feinen Zuweifungen nur hypothetifchen Wert

beimeffen. Die zugunften feiner Arbeiten angeführten Gründe fcheinen mir völlig

ftichhaltig, klar ift nur nicht die fogar bis in die Wiener Tätigkeit fidi erftreckende

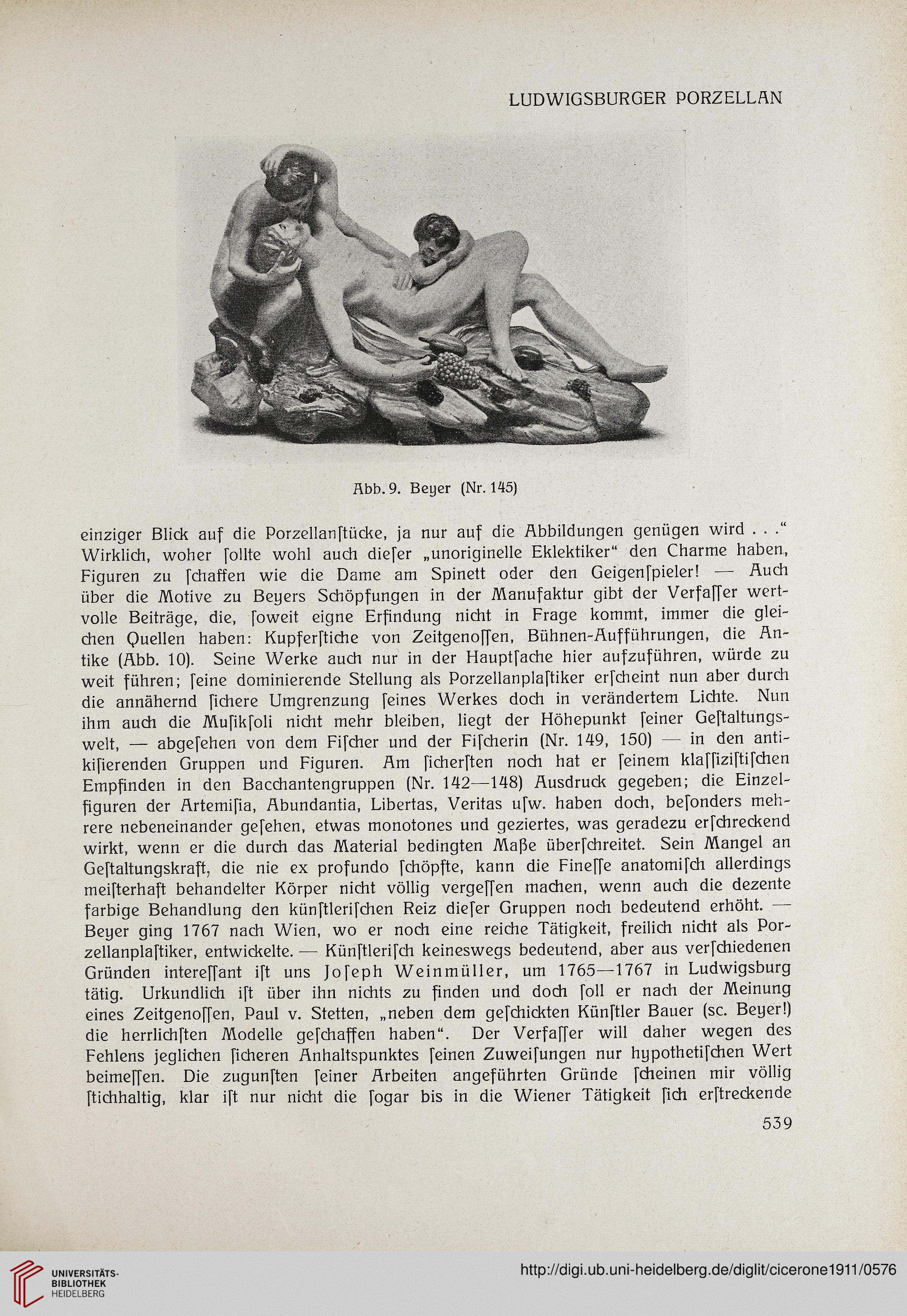

Abb. 9. Beyer (Nr. 145)

539

einziger Blick auf die Porzellanftücke, ja nur auf die Abbildungen genügen wird . .

Wirklich, woher follte wohl auch diefer „unoriginelle Eklektiker“ den Charme haben,

Figuren zu fchaffen wie die Dame am Spinett oder den Geigenfpieler! — Auch

über die Motive zu Beyers Schöpfungen in der Manufaktur gibt der Verfaffer wert-

volle Beiträge, die, foweit eigne Erfindung nicht in Frage kommt, immer die glei-

chen Quellen haben: Kupferftiche von Zeitgenoffen, Bühnen-Aufführungen, die An-

tike (Abb. 10). Seine Werke auch nur in der Hauptfache hier aufzuführen, würde zu

weit führen; feine dominierende Stellung als Porzellanplaftiker erfcheint nun aber durch

die annähernd fichere Umgrenzung feines Werkes doch in verändertem Lichte. Nun

ihm auch die Mufikfoli nicht mehr bleiben, liegt der Höhepunkt feiner Geftaltungs-

welt, — abgefehen von dem Fifcher und der Fifcherin (Nr. 149, 150) — in den anti-

kifierenden Gruppen und Figuren. Am ficherften noch hat er feinem klaffiziftifchen

Empfinden in den Bacchantengruppen (Nr. 142—148) Ausdruck gegeben; die Einzel-

figuren der Artemifia, Abundantia, Libertas, Veritas ufw. haben doch, befonders meh-

rere nebeneinander gefehen, etwas monotones und geziertes, was geradezu erfchreckend

wirkt, wenn er die durch das Material bedingten Maße überfchreitet. Sein Mangel an

Geftaltungskraft, die nie ex profundo fchöpfte, kann die Fineffe anatomifch allerdings

meifterhaft behandelter Körper nicht völlig vergeffen machen, wenn auch die dezente

farbige Behandlung den künftlerifchen Reiz diefer Gruppen noch bedeutend erhöht. —

Beyer ging 1767 nach Wien, wo er noch eine reiche Tätigkeit, freilich nicht als Por-

zellanplaftiker, entwickelte. — Künftlerifch keineswegs bedeutend, aber aus verfchiedenen

Gründen intereffant ift uns Jofeph Weinmüller, um 1765—1767 in Ludwigsburg

tätig. Urkundlich ift über ihn nichts zu finden und doch foll er nach der Meinung

eines Zeitgenoffen, Paul v. Stetten, „neben dem gefchickten Künftler Bauer (sc. Beyer!)

die herrlichften Modelle gefchaffen haben“. Der Verfaffer will daher wegen des

Fehlens jeglichen ficheren Anhaltspunktes feinen Zuweifungen nur hypothetifchen Wert

beimeffen. Die zugunften feiner Arbeiten angeführten Gründe fcheinen mir völlig

ftichhaltig, klar ift nur nicht die fogar bis in die Wiener Tätigkeit fidi erftreckende

Abb. 9. Beyer (Nr. 145)

539