Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0577

DOI Heft:

14. Heft

DOI Artikel:Krüger, H. Carl: Ludwigsburger Porzellan

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0577

LUDWIGSBURGER PORZELLAN

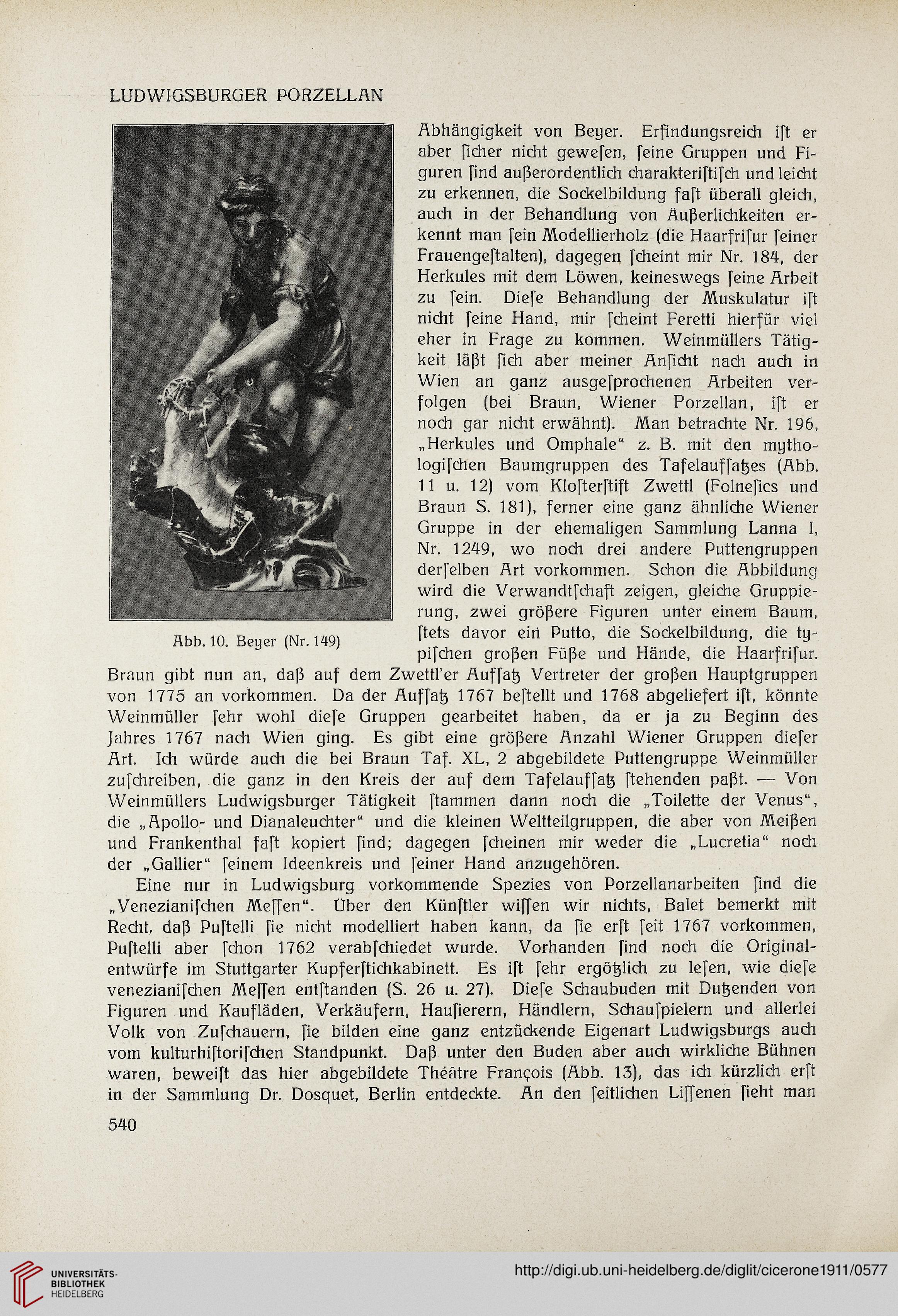

Abhängigkeit von Beyer. Erfindungsreich ift er

aber ficher nicht gewefen, feine Gruppen und Fi-

guren find außerordentlich charakteriftifch und leicht

zu erkennen, die Sockelbildung faft überall gleich,

auch in der Behandlung von Äußerlichkeiten er-

kennt man fein Modellierholz (die Haarfrifur feiner

Frauengeftalten), dagegen fcheint mir Nr. 184, der

Herkules mit dem Löwen, keineswegs feine Arbeit

zu fein. Diefe Behandlung der Muskulatur ift

nicht feine Hand, mir fcheint Feretti hierfür viel

eher in Frage zu kommen. Weinmüllers Tätig-

keit läßt fich aber meiner Anficht nach auch in

Wien an ganz ausgefprochenen Arbeiten ver-

folgen (bei Braun, Wiener Porzellan, ift er

noch gar nicht erwähnt). Man betrachte Nr. 196,

„Herkules und Omphale“ z. B. mit den mytho-

logifchen Baumgruppen des Tafelauffatjes (Abb.

11 u. 12) vom Klofterftift Zwettl (Folnefics und

Braun S. 181), ferner eine ganz ähnliche Wiener

Gruppe in der ehemaligen Sammlung Lanna I,

Nr. 1249, wo noch drei andere Puttengruppen

derfelben Art Vorkommen. Schon die Abbildung

wird die Verwandtfchaft zeigen, gleiche Gruppie-

rung, zwei größere Figuren unter einem Baum,

ftets davor ein Putto, die Sockelbildung, die ty-

pifchen großen Füße und Hände, die Haarfrifur.

Braun gibt nun an, daß auf dem Zwettl’er Auffat} Vertreter der großen Hauptgruppen

von 1775 an Vorkommen. Da der Auffa^ 1767 beftellt und 1768 abgeliefert ift, könnte

Weinmüller fehr wohl diefe Gruppen gearbeitet haben, da er ja zu Beginn des

Jahres 1767 nach Wien ging. Es gibt eine größere Anzahl Wiener Gruppen diefer

Art. Ich würde auch die bei Braun Taf. XL, 2 abgebildete Puttengruppe Weinmüller

zufchreiben, die ganz in den Kreis der auf dem Tafelauffafe ftehenden paßt. — Von

Weinmüllers Ludwigsburger Tätigkeit ftammen dann noch die „Toilette der Venus“,

die „Apollo- und Dianaleuchter“ und die kleinen Weltteilgruppen, die aber von Meißen

und Frankenthal faft kopiert find; dagegen fcheinen mir weder die „Lucretia“ noch

der „Gallier“ feinem Ideenkreis und feiner Hand anzugehören.

Eine nur in Ludwigsburg vorkommende Spezies von Porzellanarbeiten find die

„Venezianifchen Meffen“. Über den Künftler wiffen wir nichts, Balet bemerkt mit

Recht, daß Puftelli fie nicht modelliert haben kann, da fie erft feit 1767 Vorkommen,

Puftelli aber fchon 1762 verabfchiedet wurde. Vorhanden find noch die Original-

entwürfe im Stuttgarter Kupferftichkabinett. Es ift fehr ergö^lich zu lefen, wie diefe

venezianifchen Meffen entftanden (S. 26 u. 27). Diefe Schaubuden mit Duzenden von

Figuren und Kaufläden, Verkäufern, Haufierern, Händlern, Schaufpielern und allerlei

Volk von Zufchauern, fie bilden eine ganz entzückende Eigenart Ludwigsburgs auch

vom kulturhiftorifchen Standpunkt. Daß unter den Buden aber auch wirkliche Bühnen

waren, beweift das hier abgebildete Theätre Franpois (Abb. 13), das ich kürzlich erft

in der Sammlung Dr. Dosguet, Berlin entdeckte. An den feitlichen Liffenen fieht man

540

Abhängigkeit von Beyer. Erfindungsreich ift er

aber ficher nicht gewefen, feine Gruppen und Fi-

guren find außerordentlich charakteriftifch und leicht

zu erkennen, die Sockelbildung faft überall gleich,

auch in der Behandlung von Äußerlichkeiten er-

kennt man fein Modellierholz (die Haarfrifur feiner

Frauengeftalten), dagegen fcheint mir Nr. 184, der

Herkules mit dem Löwen, keineswegs feine Arbeit

zu fein. Diefe Behandlung der Muskulatur ift

nicht feine Hand, mir fcheint Feretti hierfür viel

eher in Frage zu kommen. Weinmüllers Tätig-

keit läßt fich aber meiner Anficht nach auch in

Wien an ganz ausgefprochenen Arbeiten ver-

folgen (bei Braun, Wiener Porzellan, ift er

noch gar nicht erwähnt). Man betrachte Nr. 196,

„Herkules und Omphale“ z. B. mit den mytho-

logifchen Baumgruppen des Tafelauffatjes (Abb.

11 u. 12) vom Klofterftift Zwettl (Folnefics und

Braun S. 181), ferner eine ganz ähnliche Wiener

Gruppe in der ehemaligen Sammlung Lanna I,

Nr. 1249, wo noch drei andere Puttengruppen

derfelben Art Vorkommen. Schon die Abbildung

wird die Verwandtfchaft zeigen, gleiche Gruppie-

rung, zwei größere Figuren unter einem Baum,

ftets davor ein Putto, die Sockelbildung, die ty-

pifchen großen Füße und Hände, die Haarfrifur.

Braun gibt nun an, daß auf dem Zwettl’er Auffat} Vertreter der großen Hauptgruppen

von 1775 an Vorkommen. Da der Auffa^ 1767 beftellt und 1768 abgeliefert ift, könnte

Weinmüller fehr wohl diefe Gruppen gearbeitet haben, da er ja zu Beginn des

Jahres 1767 nach Wien ging. Es gibt eine größere Anzahl Wiener Gruppen diefer

Art. Ich würde auch die bei Braun Taf. XL, 2 abgebildete Puttengruppe Weinmüller

zufchreiben, die ganz in den Kreis der auf dem Tafelauffafe ftehenden paßt. — Von

Weinmüllers Ludwigsburger Tätigkeit ftammen dann noch die „Toilette der Venus“,

die „Apollo- und Dianaleuchter“ und die kleinen Weltteilgruppen, die aber von Meißen

und Frankenthal faft kopiert find; dagegen fcheinen mir weder die „Lucretia“ noch

der „Gallier“ feinem Ideenkreis und feiner Hand anzugehören.

Eine nur in Ludwigsburg vorkommende Spezies von Porzellanarbeiten find die

„Venezianifchen Meffen“. Über den Künftler wiffen wir nichts, Balet bemerkt mit

Recht, daß Puftelli fie nicht modelliert haben kann, da fie erft feit 1767 Vorkommen,

Puftelli aber fchon 1762 verabfchiedet wurde. Vorhanden find noch die Original-

entwürfe im Stuttgarter Kupferftichkabinett. Es ift fehr ergö^lich zu lefen, wie diefe

venezianifchen Meffen entftanden (S. 26 u. 27). Diefe Schaubuden mit Duzenden von

Figuren und Kaufläden, Verkäufern, Haufierern, Händlern, Schaufpielern und allerlei

Volk von Zufchauern, fie bilden eine ganz entzückende Eigenart Ludwigsburgs auch

vom kulturhiftorifchen Standpunkt. Daß unter den Buden aber auch wirkliche Bühnen

waren, beweift das hier abgebildete Theätre Franpois (Abb. 13), das ich kürzlich erft

in der Sammlung Dr. Dosguet, Berlin entdeckte. An den feitlichen Liffenen fieht man

540