Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0666

DOI issue:

16. Heft

DOI article:Neuwerwerbungen des Kunstgewerbemuseums der Stadt Köln

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0666

NEUERWERBUNGEN DES KUNSTGEWERBE-MUSEUMS DER STADT KÖLN

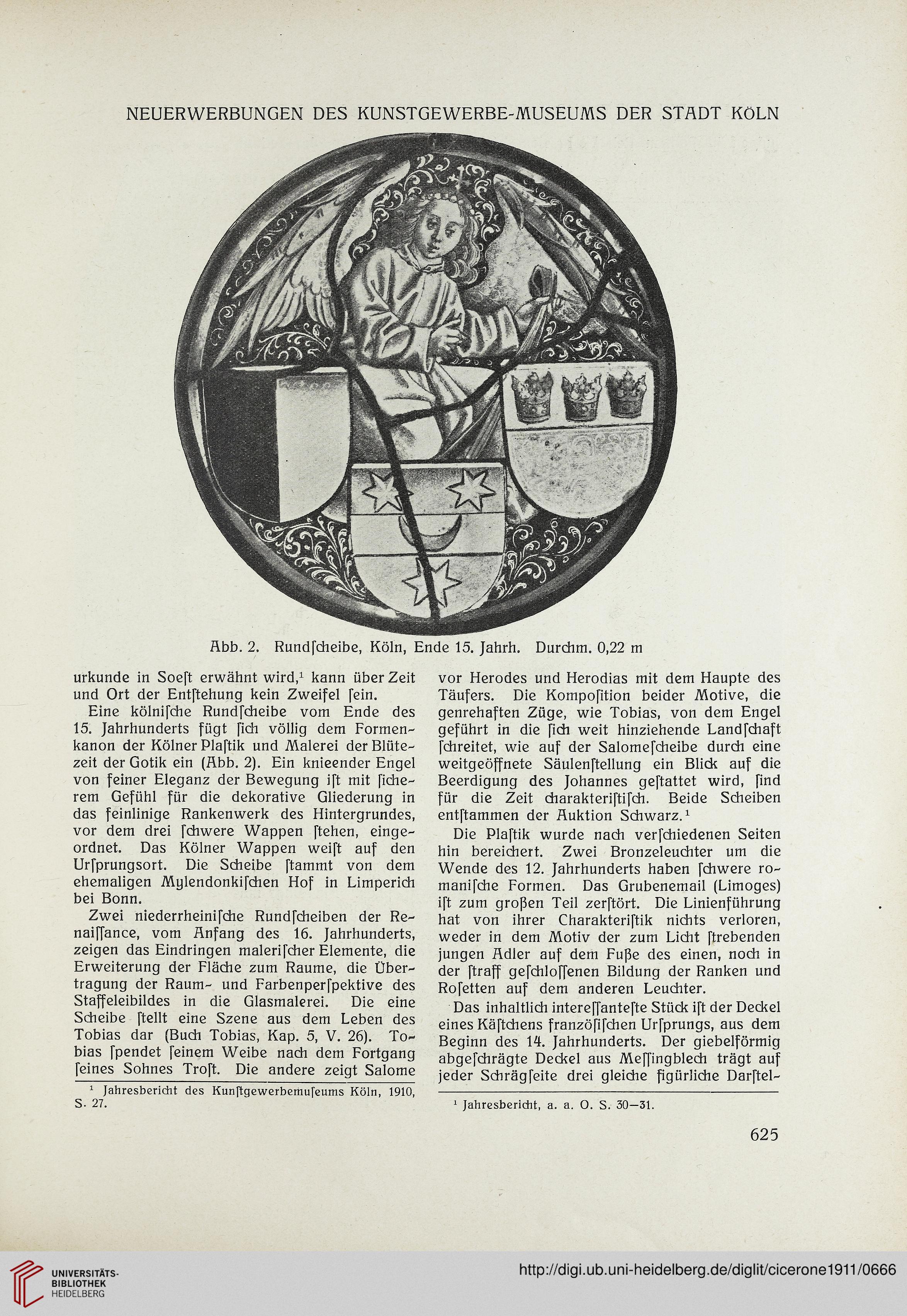

Äbb. 2. Rundfcheibe, Köln, Ende 15. Jahrh. Durchm. 0,22 m

urkunde in Soeft erwähnt wird,1 kann über Zeit

und Ort der Entftehung kein Zweifel fein.

Eine kölnifche Rundfcheibe vom Ende des

15. Jahrhunderts fügt [ich völlig dem Formen-

kanon der Kölner Plaftik und Malerei der Blüte-

zeit der Gotik ein (Äbb. 2). Ein knieender Engel

von feiner Eleganz der Bewegung ift mit fiche-

rem Gefühl für die dekorative Gliederung in

das feinlinige Rankenwerk des Hintergrundes,

vor dem drei fchwere Wappen ftehen, einge-

ordnet. Das Kölner Wappen weift auf den

Urfprungsort. Die Scheibe ftammt von dem

ehemaligen Mylendonkifchen Hof in Limperich

bei Bonn.

Zwei niederrheinifche Rundfcheiben der Re-

naiffance, vom Änfang des 16. Jahrhunderts,

zeigen das Eindringen malerifcher Elemente, die

Erweiterung der Fläche zum Raume, die Über-

tragung der Raum- und Farbenperfpektive des

Staffeleibildes in die Glasmalerei. Die eine

Scheibe ftellt eine Szene aus dem Leben des

Tobias dar (Buch Tobias, Kap. 5, V. 26). To-

bias fpendet feinem Weibe nach dem Fortgang

feines Sohnes Troft. Die andere zeigt Salome * S.

1 Jahresbericht des Kunftgewerbemufeums Köln, 1910,

S. 27.

vor Herodes und Herodias mit dem Haupte des

Täufers. Die Kompofition beider Motive, die

genrehaften Züge, wie Tobias, von dem Engel

geführt in die fich weit hinziehende Landfchaft

fchreitet, wie auf der Salomefcheibe durch eine

weitgeöffnete Säulenftellung ein Blick auf die

Beerdigung des Johannes geftattet wird, find

für die Zeit charakteriftifdi. Beide Scheiben

entftammen der Äuktion Schwarz.1

Die Plaftik wurde nach verfchiedenen Seiten

hin bereichert. Zwei Bronzeleuchter um die

Wende des 12. Jahrhunderts haben fchwere ro-

manifdie Formen. Das Grubenemail (Limoges)

ift zum großen Teil zerftört. Die Linienführung

hat von ihrer Charakteriftik nichts verloren,

weder in dem Motiv der zum Licht ftrebenden

jungen Ädler auf dem Fuße des einen, noch in

der ftraff gefchloffenen Bildung der Ranken und

Rofetten auf dem anderen Leuchter.

Das inhaltlich intereffantefte Stück ift der Deckel

eines Käftchens franzöfifchen Urfprungs, aus dem

Beginn des 14. Jahrhunderts. Der giebelförmig

abgefchrägte Deckel aus Meffingblech trägt auf

jeder Schrägfeite drei gleiche figürliche Darftel-

1 Jahresbericht, a. a. O. S. 30—31.

625

Äbb. 2. Rundfcheibe, Köln, Ende 15. Jahrh. Durchm. 0,22 m

urkunde in Soeft erwähnt wird,1 kann über Zeit

und Ort der Entftehung kein Zweifel fein.

Eine kölnifche Rundfcheibe vom Ende des

15. Jahrhunderts fügt [ich völlig dem Formen-

kanon der Kölner Plaftik und Malerei der Blüte-

zeit der Gotik ein (Äbb. 2). Ein knieender Engel

von feiner Eleganz der Bewegung ift mit fiche-

rem Gefühl für die dekorative Gliederung in

das feinlinige Rankenwerk des Hintergrundes,

vor dem drei fchwere Wappen ftehen, einge-

ordnet. Das Kölner Wappen weift auf den

Urfprungsort. Die Scheibe ftammt von dem

ehemaligen Mylendonkifchen Hof in Limperich

bei Bonn.

Zwei niederrheinifche Rundfcheiben der Re-

naiffance, vom Änfang des 16. Jahrhunderts,

zeigen das Eindringen malerifcher Elemente, die

Erweiterung der Fläche zum Raume, die Über-

tragung der Raum- und Farbenperfpektive des

Staffeleibildes in die Glasmalerei. Die eine

Scheibe ftellt eine Szene aus dem Leben des

Tobias dar (Buch Tobias, Kap. 5, V. 26). To-

bias fpendet feinem Weibe nach dem Fortgang

feines Sohnes Troft. Die andere zeigt Salome * S.

1 Jahresbericht des Kunftgewerbemufeums Köln, 1910,

S. 27.

vor Herodes und Herodias mit dem Haupte des

Täufers. Die Kompofition beider Motive, die

genrehaften Züge, wie Tobias, von dem Engel

geführt in die fich weit hinziehende Landfchaft

fchreitet, wie auf der Salomefcheibe durch eine

weitgeöffnete Säulenftellung ein Blick auf die

Beerdigung des Johannes geftattet wird, find

für die Zeit charakteriftifdi. Beide Scheiben

entftammen der Äuktion Schwarz.1

Die Plaftik wurde nach verfchiedenen Seiten

hin bereichert. Zwei Bronzeleuchter um die

Wende des 12. Jahrhunderts haben fchwere ro-

manifdie Formen. Das Grubenemail (Limoges)

ift zum großen Teil zerftört. Die Linienführung

hat von ihrer Charakteriftik nichts verloren,

weder in dem Motiv der zum Licht ftrebenden

jungen Ädler auf dem Fuße des einen, noch in

der ftraff gefchloffenen Bildung der Ranken und

Rofetten auf dem anderen Leuchter.

Das inhaltlich intereffantefte Stück ift der Deckel

eines Käftchens franzöfifchen Urfprungs, aus dem

Beginn des 14. Jahrhunderts. Der giebelförmig

abgefchrägte Deckel aus Meffingblech trägt auf

jeder Schrägfeite drei gleiche figürliche Darftel-

1 Jahresbericht, a. a. O. S. 30—31.

625