Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0716

DOI issue:

17. Heft

DOI article:Ausstellungen

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0716

AUSSTELLUNGEN

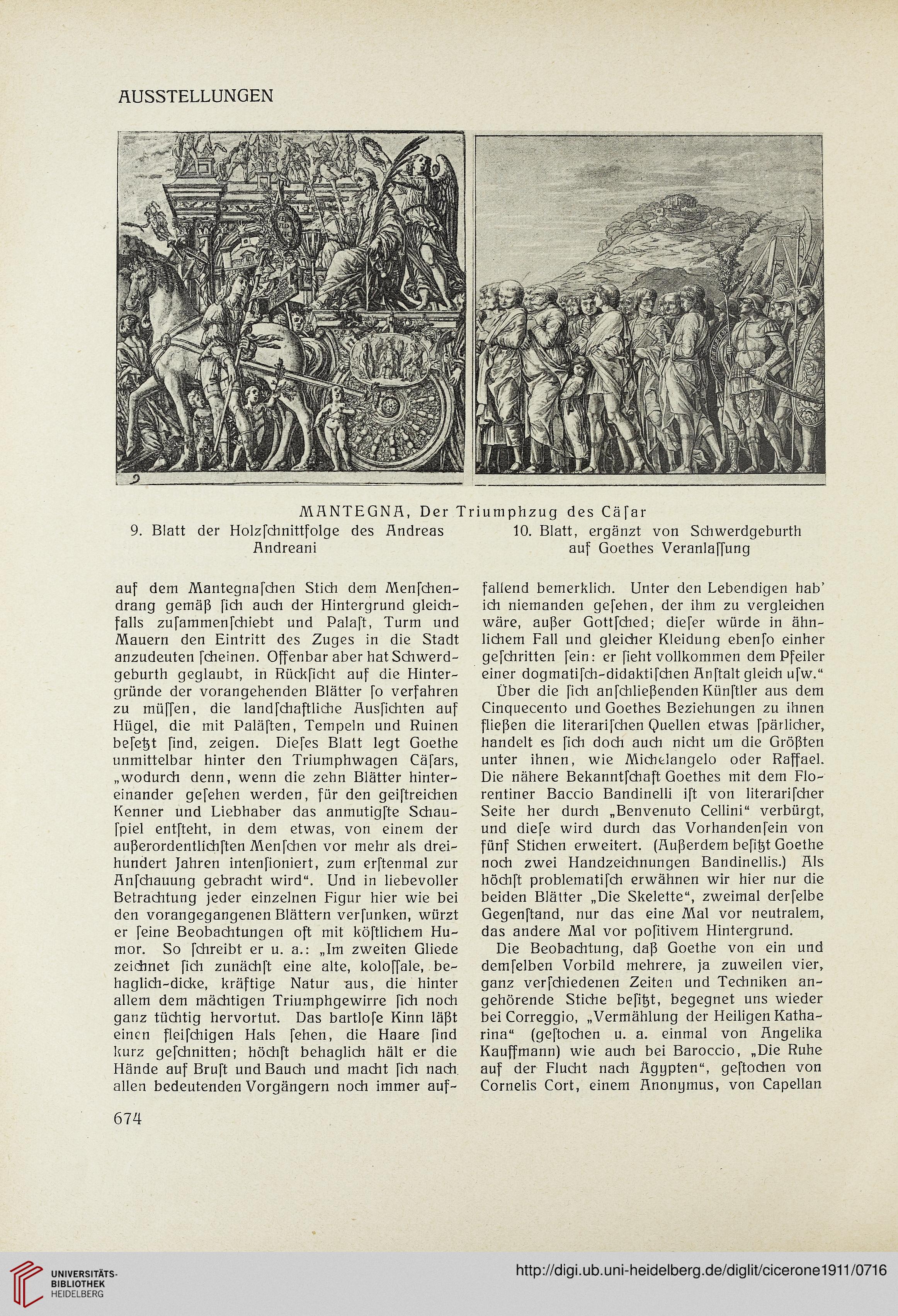

MÄNTEGNÄ, Der Triumphzug des Cäfar

9. Blatt der Holzfchnittfolge des Andreas

Andreani

10. Blatt, ergänzt von Schwerdgeburth

auf Goethes Veranlaffung

auf dem Mantegnafchen Stich dem Menfchen-

drang gemäß [ich auch der Hintergrund gleich-

falls zufammenfchiebt und Palaft, Turm und

Mauern den Eintritt des Zuges in die Stadt

anzudeuten fcheinen. Offenbar aber hat Schwerd-

geburth geglaubt, in Rückficht auf die Hinter-

gründe der vorangehenden Blätter fo verfahren

zu müffen, die landfchaftliche Ausfichten auf

Hügel, die mit Paläften, Tempeln und Ruinen

befeßt find, zeigen. Diefes Blatt legt Goethe

unmittelbar hinter den Triumphwagen Cäfars,

„wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter-

einander gefehen werden, für den geiftreichen

Kenner und Liebhaber das anmutigfte Schau-

fpiel entfteht, in dem etwas, von einem der

außerordentlichften Menfchen vor mehr als drei-

hundert Jahren intenfioniert, zum erftenmal zur

Anfchauung gebracht wird“. Und in liebevoller

Betrachtung jeder einzelnen Figur hier wie bei

den vorangegangenen Blättern verfunken, würzt

er feine Beobachtungen oft mit köftlichem Hu-

mor. So fchreibt er u. a.: „Im zweiten Gliede

zeichnet fich zunächft eine alte, koloffale, be-

haglich-dicke, kräftige Natur aus, die hinter

allem dem mächtigen Triumphgewirre fich noch

ganz tüchtig hervortut. Das bartlofe Kinn läßt

einen fleifchigen Hals fehen, die Haare find

kurz gefchnitten; höchft behaglich hält er die

Hände auf Bruft und Bauch und macht fich nach

allen bedeutenden Vorgängern noch immer auf-

fallend bemerklich. Unter den Lebendigen hab’

ich niemanden gefehen, der ihm zu vergleichen

wäre, außer Gottfched; diefer würde in ähn-

lichem Fall und gleicher Kleidung ebenfo einher

gefchritten fein: er fieht vollkommen dem Pfeiler

einer dogmatifch-didaktifchen Anftalt gleich ufw.“

Über die fich anfchließenden Künftler aus dem

Cinquecento und Goethes Beziehungen zu ihnen

fließen die literarifchen Quellen etwas fpärlicher,

handelt es fich doch auch nicht um die Größten

unter ihnen, wie Michelangelo oder Raffael.

Die nähere Bekanntfchaft Goethes mit dem Flo-

rentiner Baccio Bandinelli ift von literarifcher

Seite her durch „Benvenuto Cellini“ verbürgt,

und diefe wird durch das Vorhandenfein von

fünf Stichen erweitert. (Außerdem befißt Goethe

noch zwei Handzeichnungen Bandinellis.) Als

höchft problematifch erwähnen wir hier nur die

beiden Blätter „Die Skelette“, zweimal derfelbe

Gegenftand, nur das eine Mal vor neutralem,

das andere Mal vor pofitivem Hintergrund.

Die Beobachtung, daß Goethe von ein und

demfelben Vorbild mehrere, ja zuweilen vier,

ganz verfchiedenen Zeiten und Techniken an-

gehörende Stiche befißt, begegnet uns wieder

bei Correggio, „Vermählung der Heiligen Katha-

rina“ (geftochen u. a. einmal von Angelika

Kauffmann) wie auch bei Baroccio, „Die Ruhe

auf der Flucht nach Ägypten“, geftochen von

Cornelis Cort, einem Anonymus, von Capellan

674

MÄNTEGNÄ, Der Triumphzug des Cäfar

9. Blatt der Holzfchnittfolge des Andreas

Andreani

10. Blatt, ergänzt von Schwerdgeburth

auf Goethes Veranlaffung

auf dem Mantegnafchen Stich dem Menfchen-

drang gemäß [ich auch der Hintergrund gleich-

falls zufammenfchiebt und Palaft, Turm und

Mauern den Eintritt des Zuges in die Stadt

anzudeuten fcheinen. Offenbar aber hat Schwerd-

geburth geglaubt, in Rückficht auf die Hinter-

gründe der vorangehenden Blätter fo verfahren

zu müffen, die landfchaftliche Ausfichten auf

Hügel, die mit Paläften, Tempeln und Ruinen

befeßt find, zeigen. Diefes Blatt legt Goethe

unmittelbar hinter den Triumphwagen Cäfars,

„wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter-

einander gefehen werden, für den geiftreichen

Kenner und Liebhaber das anmutigfte Schau-

fpiel entfteht, in dem etwas, von einem der

außerordentlichften Menfchen vor mehr als drei-

hundert Jahren intenfioniert, zum erftenmal zur

Anfchauung gebracht wird“. Und in liebevoller

Betrachtung jeder einzelnen Figur hier wie bei

den vorangegangenen Blättern verfunken, würzt

er feine Beobachtungen oft mit köftlichem Hu-

mor. So fchreibt er u. a.: „Im zweiten Gliede

zeichnet fich zunächft eine alte, koloffale, be-

haglich-dicke, kräftige Natur aus, die hinter

allem dem mächtigen Triumphgewirre fich noch

ganz tüchtig hervortut. Das bartlofe Kinn läßt

einen fleifchigen Hals fehen, die Haare find

kurz gefchnitten; höchft behaglich hält er die

Hände auf Bruft und Bauch und macht fich nach

allen bedeutenden Vorgängern noch immer auf-

fallend bemerklich. Unter den Lebendigen hab’

ich niemanden gefehen, der ihm zu vergleichen

wäre, außer Gottfched; diefer würde in ähn-

lichem Fall und gleicher Kleidung ebenfo einher

gefchritten fein: er fieht vollkommen dem Pfeiler

einer dogmatifch-didaktifchen Anftalt gleich ufw.“

Über die fich anfchließenden Künftler aus dem

Cinquecento und Goethes Beziehungen zu ihnen

fließen die literarifchen Quellen etwas fpärlicher,

handelt es fich doch auch nicht um die Größten

unter ihnen, wie Michelangelo oder Raffael.

Die nähere Bekanntfchaft Goethes mit dem Flo-

rentiner Baccio Bandinelli ift von literarifcher

Seite her durch „Benvenuto Cellini“ verbürgt,

und diefe wird durch das Vorhandenfein von

fünf Stichen erweitert. (Außerdem befißt Goethe

noch zwei Handzeichnungen Bandinellis.) Als

höchft problematifch erwähnen wir hier nur die

beiden Blätter „Die Skelette“, zweimal derfelbe

Gegenftand, nur das eine Mal vor neutralem,

das andere Mal vor pofitivem Hintergrund.

Die Beobachtung, daß Goethe von ein und

demfelben Vorbild mehrere, ja zuweilen vier,

ganz verfchiedenen Zeiten und Techniken an-

gehörende Stiche befißt, begegnet uns wieder

bei Correggio, „Vermählung der Heiligen Katha-

rina“ (geftochen u. a. einmal von Angelika

Kauffmann) wie auch bei Baroccio, „Die Ruhe

auf der Flucht nach Ägypten“, geftochen von

Cornelis Cort, einem Anonymus, von Capellan

674