Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0572

DOI issue:

14. Heft

DOI article:Krüger, H. Carl: Ludwigsburger Porzellan

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0572

LUDWIGSBURGER PORZELLAN

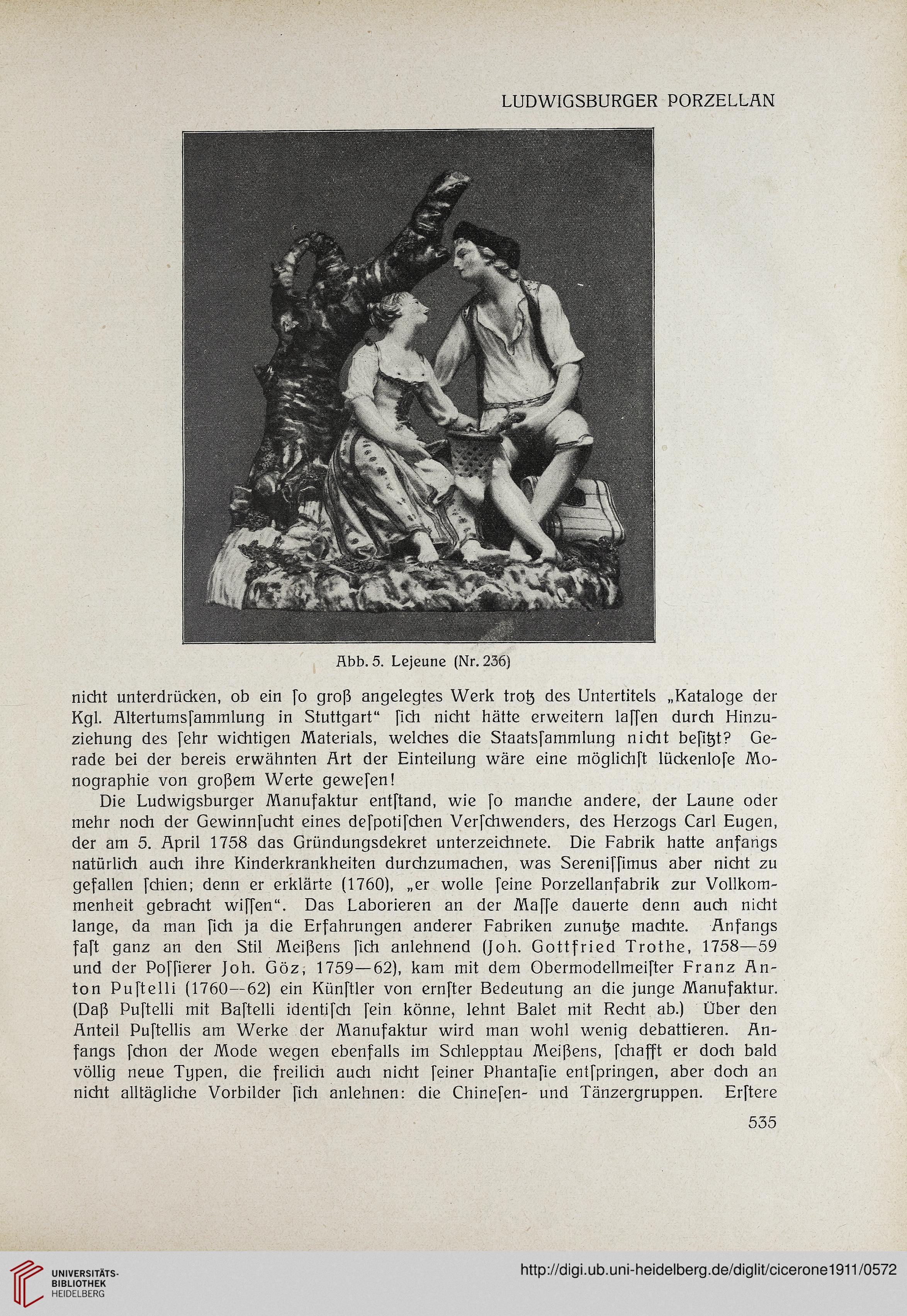

Äbb. 5. Lejeune (Nr. 236)

nicht unterdrücken, ob ein [o groß angelegtes Werk tro^ des Untertitels „Kataloge der

Kgl. Ältertumsfammlung in Stuttgart“ [ich nicht hätte erweitern laßen durch Hinzu-

ziehung des [ehr wichtigen Materials, welches die Staatsfammlung nicht befitjt? Ge-

rade bei der bereis erwähnten Art der Einteilung wäre eine möglichft lückenlofe Mo-

nographie von großem Werte gewefen!

Die Ludwigsburger Manufaktur entftand, wie [o manche andere, der Laune oder

mehr noch der Gewinnfucht eines defpotifchen Verfchwenders, des Herzogs Carl Eugen,

der am 5. April 1758 das Gründungsdekret Unterzeichnete. Die Fabrik hatte anfangs

natürlich auch ihre Kinderkrankheiten durchzumachen, was Sereniffimus aber nicht zu

gefallen fchien; denn er erklärte (1760), „er wolle feine Porzellanfabrik zur Vollkom-

menheit gebracht wiffen“. Das Laborieren an der Maffe dauerte denn auch nicht

lange, da man [ich ja die Erfahrungen anderer Fabriken zunutze machte. Anfangs

faft ganz an den Stil Meißens [ich anlehnend (Joh. Gottfried Trothe, 1758—59

und der Poffierer Joh. Göz, 1759—62), kam mit dem Obermodellmeifter Franz An-

ton Puftelli (1760—62) ein Künftler von ernfter Bedeutung an die junge Manufaktur.

(Daß Puftelli mit Baftelli identifch fein könne, lehnt Balet mit Recht ab.) Über den

Anteil Puftellis am Werke der Manufaktur wird man wohl wenig debattieren. An-

fangs fchon der Mode wegen ebenfalls im Schlepptau Meißens, fchafft er doch bald

völlig neue Typen, die freilich auch nicht feiner Phantafie entfpringen, aber doch an

nicht alltägliche Vorbilder [ich anlehnen: die Chinefen- und Tänzergruppen. Erftere

535

Äbb. 5. Lejeune (Nr. 236)

nicht unterdrücken, ob ein [o groß angelegtes Werk tro^ des Untertitels „Kataloge der

Kgl. Ältertumsfammlung in Stuttgart“ [ich nicht hätte erweitern laßen durch Hinzu-

ziehung des [ehr wichtigen Materials, welches die Staatsfammlung nicht befitjt? Ge-

rade bei der bereis erwähnten Art der Einteilung wäre eine möglichft lückenlofe Mo-

nographie von großem Werte gewefen!

Die Ludwigsburger Manufaktur entftand, wie [o manche andere, der Laune oder

mehr noch der Gewinnfucht eines defpotifchen Verfchwenders, des Herzogs Carl Eugen,

der am 5. April 1758 das Gründungsdekret Unterzeichnete. Die Fabrik hatte anfangs

natürlich auch ihre Kinderkrankheiten durchzumachen, was Sereniffimus aber nicht zu

gefallen fchien; denn er erklärte (1760), „er wolle feine Porzellanfabrik zur Vollkom-

menheit gebracht wiffen“. Das Laborieren an der Maffe dauerte denn auch nicht

lange, da man [ich ja die Erfahrungen anderer Fabriken zunutze machte. Anfangs

faft ganz an den Stil Meißens [ich anlehnend (Joh. Gottfried Trothe, 1758—59

und der Poffierer Joh. Göz, 1759—62), kam mit dem Obermodellmeifter Franz An-

ton Puftelli (1760—62) ein Künftler von ernfter Bedeutung an die junge Manufaktur.

(Daß Puftelli mit Baftelli identifch fein könne, lehnt Balet mit Recht ab.) Über den

Anteil Puftellis am Werke der Manufaktur wird man wohl wenig debattieren. An-

fangs fchon der Mode wegen ebenfalls im Schlepptau Meißens, fchafft er doch bald

völlig neue Typen, die freilich auch nicht feiner Phantafie entfpringen, aber doch an

nicht alltägliche Vorbilder [ich anlehnen: die Chinefen- und Tänzergruppen. Erftere

535