Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 3.1911

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0787

DOI Heft:

19. Heft

DOI Artikel:Rundschau - Sammlungen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24118#0787

NEUERWERBUNGEN DES ALTERTUMSMUSEUMS DER STADT MAINZ

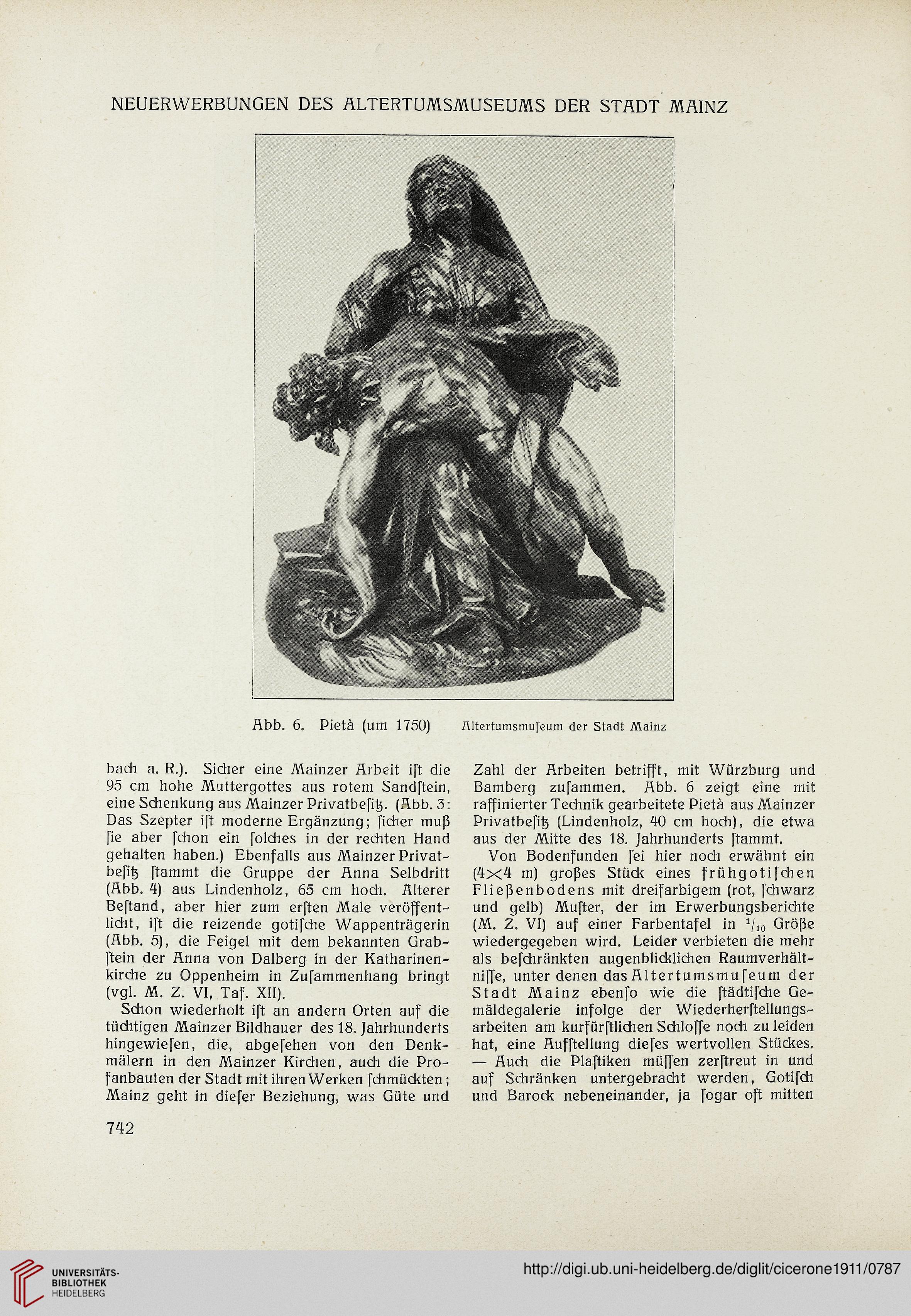

Äbb. 6. Pietä (um 1750) itltertumsmufeum der Stadt Mainz

bach a. R.). Sicher eine Mainzer Ärbeit ipt die

95 cm hohe Muttergottes aus rotem Sandftein,

eine Schenkung aus Mainzer Privatbefit^. (Äbb. 3:

Das Szepter ift moderne Ergänzung; [icher muß

[ie aber fchon ein folches in der rechten Hand

gehalten haben.) Ebenfalls aus Mainzer Privat-

befilj ftammt die Gruppe der Än na Selbdritt

(Äbb. 4) aus Lindenholz, 65 cm hoch. Älterer

Beftand, aber hier zum erften Male veröffent-

licht, ift die reizende gotifche Wappenträgerin

(Äbb. 5), die Feigel mit dem bekannten Grab-

ftein der Änna von Dalberg in der Katharinen-

kirche zu Oppenheim in Zufammenhang bringt

(vgl. M. Z. VI, Taf. XII).

Schon wiederholt ift an andern Orten auf die

tüchtigen Mainzer Bildhauer des 18. Jahrhunderts

hingewiefen, die, abgefehen von den Denk-

mälern in den Mainzer Kirchen, auch die Pro-

fanbauten der Stadt mit ihren Werken fchmückten ;

Mainz geht in diefer Beziehung, was Güte und

Zahl der Ärbeiten betrifft, mit Würzburg und

Bamberg zufammen. Äbb. 6 zeigt eine mit

raffinierter Technik gearbeitete Pieta aus Mainzer

Privatbefifs (Lindenholz, 40 cm hoch), die etwa

aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ftammt.

Von Bodenfunden fei hier noch erwähnt ein

(4x4 m) großes Stück eines frühgotifchen

Fließenbodens mit dreifarbigem (rot, fchwarz

und gelb) Mufter, der im Erwerbungsberichte

(M. Z. VI) auf einer Farbentafel in x/10 Größe

wiedergegeben wird. Leider verbieten die mehr

als befchränkten augenblicklichen Raumverhält-

niffe, unter denen dasÄltertumsmufeum der

Stadt Mainz ebenfo wie die ftädtifche Ge-

mäldegalerie infolge der Wiederherftellungs-

arbeiten am kurfürftlichen Schlöffe noch zu leiden

hat, eine Äufftellung diefes wertvollen Stückes.

— Äuch die Plaftiken müffen zerftreut in und

auf Schränken untergebracht werden, Gotifch

und Barock nebeneinander, ja fogar oft mitten

742

Äbb. 6. Pietä (um 1750) itltertumsmufeum der Stadt Mainz

bach a. R.). Sicher eine Mainzer Ärbeit ipt die

95 cm hohe Muttergottes aus rotem Sandftein,

eine Schenkung aus Mainzer Privatbefit^. (Äbb. 3:

Das Szepter ift moderne Ergänzung; [icher muß

[ie aber fchon ein folches in der rechten Hand

gehalten haben.) Ebenfalls aus Mainzer Privat-

befilj ftammt die Gruppe der Än na Selbdritt

(Äbb. 4) aus Lindenholz, 65 cm hoch. Älterer

Beftand, aber hier zum erften Male veröffent-

licht, ift die reizende gotifche Wappenträgerin

(Äbb. 5), die Feigel mit dem bekannten Grab-

ftein der Änna von Dalberg in der Katharinen-

kirche zu Oppenheim in Zufammenhang bringt

(vgl. M. Z. VI, Taf. XII).

Schon wiederholt ift an andern Orten auf die

tüchtigen Mainzer Bildhauer des 18. Jahrhunderts

hingewiefen, die, abgefehen von den Denk-

mälern in den Mainzer Kirchen, auch die Pro-

fanbauten der Stadt mit ihren Werken fchmückten ;

Mainz geht in diefer Beziehung, was Güte und

Zahl der Ärbeiten betrifft, mit Würzburg und

Bamberg zufammen. Äbb. 6 zeigt eine mit

raffinierter Technik gearbeitete Pieta aus Mainzer

Privatbefifs (Lindenholz, 40 cm hoch), die etwa

aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ftammt.

Von Bodenfunden fei hier noch erwähnt ein

(4x4 m) großes Stück eines frühgotifchen

Fließenbodens mit dreifarbigem (rot, fchwarz

und gelb) Mufter, der im Erwerbungsberichte

(M. Z. VI) auf einer Farbentafel in x/10 Größe

wiedergegeben wird. Leider verbieten die mehr

als befchränkten augenblicklichen Raumverhält-

niffe, unter denen dasÄltertumsmufeum der

Stadt Mainz ebenfo wie die ftädtifche Ge-

mäldegalerie infolge der Wiederherftellungs-

arbeiten am kurfürftlichen Schlöffe noch zu leiden

hat, eine Äufftellung diefes wertvollen Stückes.

— Äuch die Plaftiken müffen zerftreut in und

auf Schränken untergebracht werden, Gotifch

und Barock nebeneinander, ja fogar oft mitten

742