Moderne Kunst: illustrierte Zeitschrift — 27.1912/1913

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.31170#0743

DOI Heft:

24. Heft

DOI Artikel:Thielemann, Paul: Allerlei vom Gruß: kunsthistorische Plauderei

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.31170#0743

MODERNE KUNST.

3 13

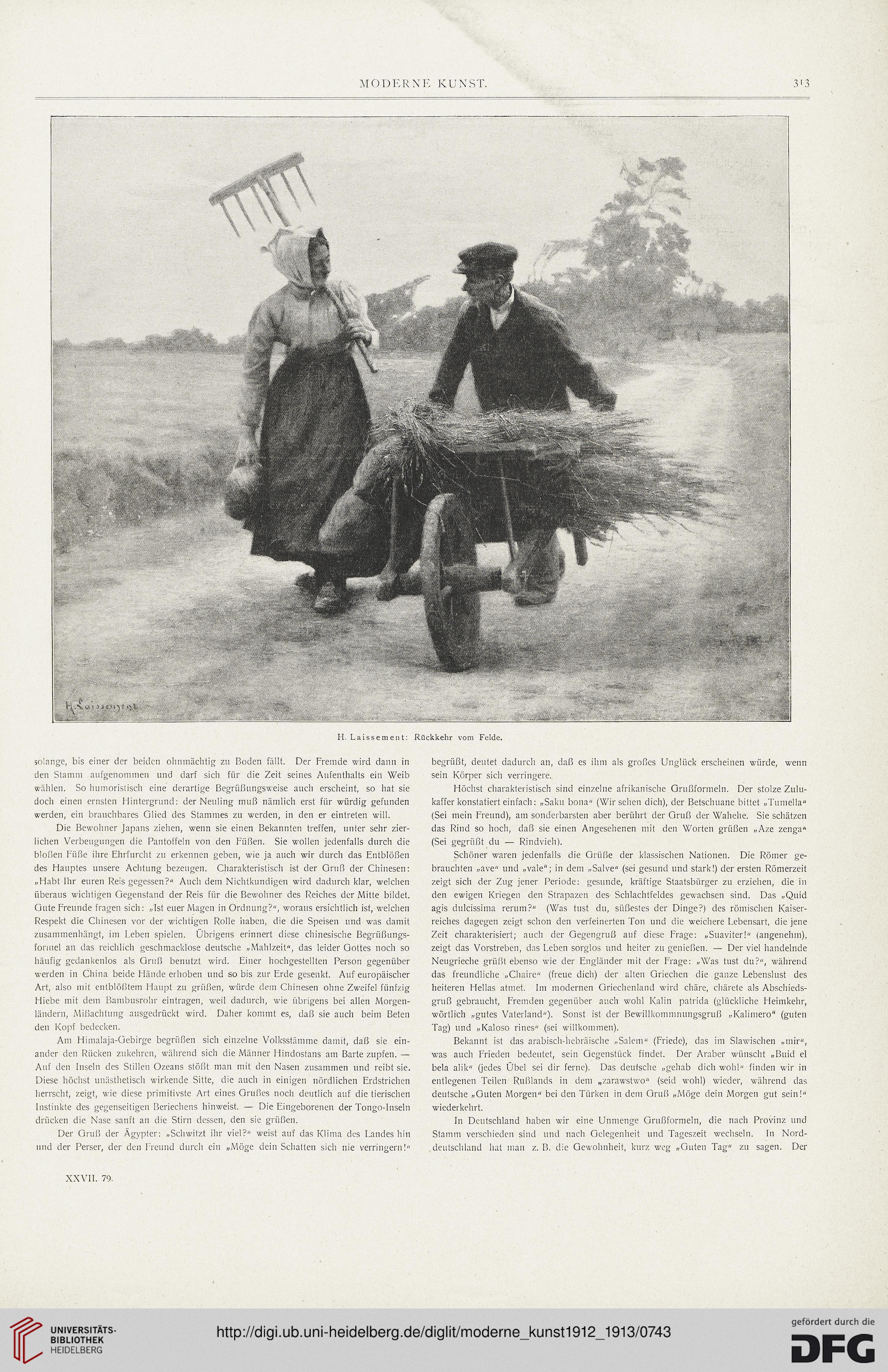

H. Laissement: Rückkehr vom Felde.

solange, bis einer der beidcn ohmnächtig zu Boden fällt. Der Fremde wird dann in

den Stamni aufgenommen und darf sich für die Zeit seines Aufenthalts ein Weib

wählen. So humoristisch eine derartige Begrüßungsweise auch erscheint, so hat sie

doch einen ernsten Hintergrund: der Neuling muß nämlich erst für würdig gefunden

werden, ein brauchbares Glied des Stammes zu werden, in den er eintreten will.

Die Bewohner Japans ziehen, wenn sie einen Bekannten treffen, unter sehr zier-

iichen Verbeugungen die Pantoffeln von den Füßen. Sie wollen jedenfalls durch die

bioßen Fiiße ihre Ehrfurcht zu erkennen geben, wie ja auch wir durch das Entblößen

des Hauptes unsere Achtung bezeugen. Charakteristisch ist der Gruß der Chinesen:

»Habt Ihr euren Reis gegessen?“ Auch dem Nichtkundigen wird dadurch klar, welchen

iiberaus wichtigen Gegenstand der Reis fiir die Bewohner des Reiches der Mitte bildet.

Gute Freunde fragen sich: „Ist euer Magen in Ordnung?", woraus ersichtlich ist, welchen

Respekt die Chinesen vor der wichtigen Rolle haben, die die Speisen und was damit

z'usammenhängt, im Leben spielen. Übrigens erinnert diese chinesische Begrüßungs-

formel an das reichlich geschmacklose deutsche „Mahlzeit“, das leider Gottes noch so

häufig gedankenlos als Gruß benutzt wird. Einer hochgestellten Person gegenüber

werden in China beide Hände erhoben und so bis zur Erde gesenkt. Auf europäischer

Art, also mit entblößtem Haupt zu griißen, würde dem Chinesen ohne Zweifel fünfzig

Hiebe mit dem Bambusrohr eintragen, weil dadurch, wie iibrigens bei allen Morgen-

Iändern, Mißachtung ausgedrückt wird. Daher kommt es, daß sie auch beim Beten

den Kopf bedecken.

Am Himalaja-Gebirge begriißen sicli einzelne Volksstämme daniit, daß sie ein-

ander den Rücken zukehren, während sich die Männer Hindostans am Barte zupfen. —

Auf den Inseln des Stillen Ozeans stößt man mit den Nasen zusammen und reibt sie.

Diese höchst unästhetisch wirkende Sitte, die auch in einigen nördlichen Erdstrichen

herrscht, zeigt, wie diese primitivste Art eines Grußes noch deutlich auf die tierischen

Instinkte des gegenseitigen Beriechens hinweist. — Die Eingeborenen der Tongo-Inseln

drücken die Nase sanft an die Stirn dessen, den sie grüßen.

Der Gruß der Ägypter: „Schwitzt ihr viel?" weist auf das Klima des Landes hin

und der Perser, der den Freund ditrch ein „Möge dein Schatten sich nie verrjngern!“

begrüßt, deutet dadurch an, daß es ihm als großes Unglück erscheinen würde, wenn

sein Körper sich verringere.

Höchst charakteristisch sind einzelne afrikanische Grußformeln. Der stolze Zulu-

kaffer konstatiert einfach: „Saku bona" (Wirsehen dich), der Betschuane bittet „Tumella“

(Sei mein Freund), am sonderbarsten aber berührt der Gruß der Wahehe. Sie schätzen

das Rind so hoch, daß sie einen Angesehenen mit den Worten grüßen „Aze zenga“

(Sei gegrüßt du — Rindvieh).

Schöner waren jedenfalls die Grüße der klassischen Nationen. Die Römer ge-

brauchten „ave" und „vale“; in dem „Salve" (sei gesund und stark!) der ersten Römerzeit

zeigt sich der Zug jener Periode: gesunde, kräftige Staatsbürger zu erziehen, die in

den ewigen Kriegen den Strapazen des Schlachtfeldes gewachsen sind. Das „Quid

agis dulcissima rerum?“ (Was tust du, süßestes der Dinge?) des römischen Kaiser-

reiches dagegen zeigt schon den verfeinerten Ton und die weichere Lebensart, die jene

Zeit charakterisiert; auch der Gegengruß auf diese Frage: „Suaviter!" (angenehm),

zeigt das Vorstreben, das Leben sorgios und heiter zu genießen. — Der viel handelnde

Neugrieche griißt ebenso wie der Engländer mit der Frage: „Was tust du?", während

das freundliche „Chaire" (freue dich) der alten Griechen die ganze Lebenslust des

heiteren Hellas atmet. Im modernen Griechenland wird chäre, chärete als Abschieds-

gruß gebraucht, Fremden gegenüber auch wohl Kalin patrida (glückliche Heimkehr,

wörtlich „gutes Vaterland"). Sonst ist der Bewillkommnungsgruß „Kalimero“ (guten

Tag) und „Kaloso rines" (sei willkommen).

Bekannt ist das arabisch-hebräische „Salem“ (Friede), das im Slawischen „mir",

was auch Frieden bedeutet, sein Gegenstück findet. Der Araber wünscht „Buid el

bela alik" (jedes Übel sei dir ferne). Das deutsche „gehab dich wohl“ finden wir in

entlegenen Teilen Rußlands in dem „zarawstwo" (seid wohl) wieder, während das

deutsche „Guten Morgen" bei den Türken in dera Gruß „Möge dein Morgen gut sein!“

wiederkehrt.

In Deutschland haben wir eine Unmenge Grußformeln, die nach Provinz und

Stamm verschieden sind und nach Gelegenheit und Tageszeit wechseln. In Nord-

deutschland hat man z. B. die Gewohnheit, kurz weg „Guten Tag" zu sagen. Der

XXVII. 79.

3 13

H. Laissement: Rückkehr vom Felde.

solange, bis einer der beidcn ohmnächtig zu Boden fällt. Der Fremde wird dann in

den Stamni aufgenommen und darf sich für die Zeit seines Aufenthalts ein Weib

wählen. So humoristisch eine derartige Begrüßungsweise auch erscheint, so hat sie

doch einen ernsten Hintergrund: der Neuling muß nämlich erst für würdig gefunden

werden, ein brauchbares Glied des Stammes zu werden, in den er eintreten will.

Die Bewohner Japans ziehen, wenn sie einen Bekannten treffen, unter sehr zier-

iichen Verbeugungen die Pantoffeln von den Füßen. Sie wollen jedenfalls durch die

bioßen Fiiße ihre Ehrfurcht zu erkennen geben, wie ja auch wir durch das Entblößen

des Hauptes unsere Achtung bezeugen. Charakteristisch ist der Gruß der Chinesen:

»Habt Ihr euren Reis gegessen?“ Auch dem Nichtkundigen wird dadurch klar, welchen

iiberaus wichtigen Gegenstand der Reis fiir die Bewohner des Reiches der Mitte bildet.

Gute Freunde fragen sich: „Ist euer Magen in Ordnung?", woraus ersichtlich ist, welchen

Respekt die Chinesen vor der wichtigen Rolle haben, die die Speisen und was damit

z'usammenhängt, im Leben spielen. Übrigens erinnert diese chinesische Begrüßungs-

formel an das reichlich geschmacklose deutsche „Mahlzeit“, das leider Gottes noch so

häufig gedankenlos als Gruß benutzt wird. Einer hochgestellten Person gegenüber

werden in China beide Hände erhoben und so bis zur Erde gesenkt. Auf europäischer

Art, also mit entblößtem Haupt zu griißen, würde dem Chinesen ohne Zweifel fünfzig

Hiebe mit dem Bambusrohr eintragen, weil dadurch, wie iibrigens bei allen Morgen-

Iändern, Mißachtung ausgedrückt wird. Daher kommt es, daß sie auch beim Beten

den Kopf bedecken.

Am Himalaja-Gebirge begriißen sicli einzelne Volksstämme daniit, daß sie ein-

ander den Rücken zukehren, während sich die Männer Hindostans am Barte zupfen. —

Auf den Inseln des Stillen Ozeans stößt man mit den Nasen zusammen und reibt sie.

Diese höchst unästhetisch wirkende Sitte, die auch in einigen nördlichen Erdstrichen

herrscht, zeigt, wie diese primitivste Art eines Grußes noch deutlich auf die tierischen

Instinkte des gegenseitigen Beriechens hinweist. — Die Eingeborenen der Tongo-Inseln

drücken die Nase sanft an die Stirn dessen, den sie grüßen.

Der Gruß der Ägypter: „Schwitzt ihr viel?" weist auf das Klima des Landes hin

und der Perser, der den Freund ditrch ein „Möge dein Schatten sich nie verrjngern!“

begrüßt, deutet dadurch an, daß es ihm als großes Unglück erscheinen würde, wenn

sein Körper sich verringere.

Höchst charakteristisch sind einzelne afrikanische Grußformeln. Der stolze Zulu-

kaffer konstatiert einfach: „Saku bona" (Wirsehen dich), der Betschuane bittet „Tumella“

(Sei mein Freund), am sonderbarsten aber berührt der Gruß der Wahehe. Sie schätzen

das Rind so hoch, daß sie einen Angesehenen mit den Worten grüßen „Aze zenga“

(Sei gegrüßt du — Rindvieh).

Schöner waren jedenfalls die Grüße der klassischen Nationen. Die Römer ge-

brauchten „ave" und „vale“; in dem „Salve" (sei gesund und stark!) der ersten Römerzeit

zeigt sich der Zug jener Periode: gesunde, kräftige Staatsbürger zu erziehen, die in

den ewigen Kriegen den Strapazen des Schlachtfeldes gewachsen sind. Das „Quid

agis dulcissima rerum?“ (Was tust du, süßestes der Dinge?) des römischen Kaiser-

reiches dagegen zeigt schon den verfeinerten Ton und die weichere Lebensart, die jene

Zeit charakterisiert; auch der Gegengruß auf diese Frage: „Suaviter!" (angenehm),

zeigt das Vorstreben, das Leben sorgios und heiter zu genießen. — Der viel handelnde

Neugrieche griißt ebenso wie der Engländer mit der Frage: „Was tust du?", während

das freundliche „Chaire" (freue dich) der alten Griechen die ganze Lebenslust des

heiteren Hellas atmet. Im modernen Griechenland wird chäre, chärete als Abschieds-

gruß gebraucht, Fremden gegenüber auch wohl Kalin patrida (glückliche Heimkehr,

wörtlich „gutes Vaterland"). Sonst ist der Bewillkommnungsgruß „Kalimero“ (guten

Tag) und „Kaloso rines" (sei willkommen).

Bekannt ist das arabisch-hebräische „Salem“ (Friede), das im Slawischen „mir",

was auch Frieden bedeutet, sein Gegenstück findet. Der Araber wünscht „Buid el

bela alik" (jedes Übel sei dir ferne). Das deutsche „gehab dich wohl“ finden wir in

entlegenen Teilen Rußlands in dem „zarawstwo" (seid wohl) wieder, während das

deutsche „Guten Morgen" bei den Türken in dera Gruß „Möge dein Morgen gut sein!“

wiederkehrt.

In Deutschland haben wir eine Unmenge Grußformeln, die nach Provinz und

Stamm verschieden sind und nach Gelegenheit und Tageszeit wechseln. In Nord-

deutschland hat man z. B. die Gewohnheit, kurz weg „Guten Tag" zu sagen. Der

XXVII. 79.