MODERNE KUNST.

3U

Elisabeth, ich war nicht immer so still wie heut! Ich habe sie beneidet, ich

habe geweint, wie du! Ich habe mit dem Leben gehadert, mit dem Schicksal,

mit meinem Gott! Sie durften das Glück haben, sie alle! Warum sie denn

besser wie ich, oder nur schöner? Nein! Und doch!

Wenn ich nun heute nach bald ftinfzehn Jahren so manche von diesen Ehen

sehe! Wie sind sie so leer geworden im Laufe derZeit! So manches fehlt, was

man sicher glaubte nicht entbehren zu können! So manches Sc.höne und Edle,

sogar die Höflichkeit, die Rücksicht! Die Menschen sind einander so ge-

wöhnt!-“

Johanna lächelte wieder das feine Lächeln, das sie so jung machte und sah

zu dem kleinen, runden Bild hinüber, das auf ihrem Schreibtisch stand.

„Und unsere stille, holde Freundschaft, Hans Wied, ich weiß nicht, ob wir

tauschten! Der Staub des Alltags hat uns nichts getan! Es sind liebe, kleine

Feierstunden, w'enn er komnit. Soviele Jahre schon schenken wir sie einander.

Und was ich geworden bin, Elisabeth, und was ich kann, all das Tiefe und Feine,

das die Menschen an meinen stillen Geschichten so lieben, das ist in diesen

schönen Stunden geboren. Ich möchte immer „Hans Wied“ darunter schreiben,

wenn mir etwas so recht gelungen ist. Es ist nicht meins, es ist nicht seins, es

ist etwas Gemeinsames. Der Mann, den wir lieben, formt uns selbst und unser

Schicksal.“

Eine Weile saßen die beiden still, dann fuhr Johanna Heyden fort, leise, als

spräche sie zu sich selbst: „Wir sind ja so verschieden, Mann und Weib! Die

Seelen so verschieden wie die Körper. Wo sie nicht durchfindet, zeigt er einfach

den Weg. Was er nicht hat, sie kann es ihm geben. Er ist stärker, sie sieht

weiter. Er weiß es, was sie fühlt. Er ist ldarer und gerechter, sie ist gütiger

und milder. Gott schuf uns so, ihn größer, sie feiner. Da sind Kräfte und

Wirkungen, die ein Ganzes geben, und es kann nichts vollkommen sein, an dem

nicht beide teil haben. So schenken sie einander tausend schöne Dinge!-“

Das blasse Mäd-

chen hob den feinen

Kopf und sah Johanna

Heyden staunend an.

„Sollte so nicht

jede E’ne sein, Tante

Johanna?“

„Sie sollten wohl

so sein, aber wenige

gibt es, die um all das

Schöne wissen. Und sie

achten es nicht hoch

genug. Der Staub des

Alltags kommt und legt

sicli auf die zarten Blü-

ten Man gibt vielleicht

erst zuviel und hat

nachher nichts mehr.

Was ist eine Ehe ohne

diese Freundschaft?

Nichts! Kein Erdreich,

aus dem soviel Schönes

wachsen kann!“ —

ELisabeth sah trotz

derDämmerung wieder

den warmen Glanz in

Johannas Augen, den

Glanz, der ihr alle Her-

zen gewann, vielleicht

weil er von der reichen

Liebe spräch, die in ihr

wohnte. Elisabeth emp-

fand den Charme, den

Zauber der schlichten,

harmonischen Gestalt.

„Tante Johanna,

warum hat Professor

Wied dich nur nicht

geheiratet?“

So echt mädchen-

haft kam die Frage

heraus.

Die Dichterin lä-

chelte. „ Geheiratet?

Ach, kleine Liesbeth!

Das muß doch nicht

sein! Unsere Neigun-

gen sind nicht immer

vereinbar mit unsern

Wünschen, danachhabe

ich ihn nicht lange

gefragt. Und mir ist es lieber, als wenn ich nachher hätte fühlen sollen,

daß er Dinge entbehrte, die ich ihm nicht geben konnte, die ihm aber un-

entbehrlich schienen. Nein, Kind, danach habe ich nicht lange gefragt. Aber

warum er mich verließ, warum er mir seine Freundschaft nicht geben wollte,

darüber zerbrach ich mir den Kopf Nacht und Tag. Ich habe ihm doch

nichts getan, ich war doch immer gut zu ihm gewesen, und er hatte mich doch

gern! Ach, Elisabeth, um das, was dir Iiorst Bodemer so treu und herzlich bietet,

daruin habe ich kämpfen müssen, jahrelang. Vielleicht hat er damals gedacht,

wie du! hat gedacht, daß es ein armselig Ding sei, jemandem Freundschaft zu

geben, der Liebe gewollt. Vielleicht auch, wie viele Menschen denken, daß es

nicht möglich sei! Das ist aber ein Mangel an Vertrauen. —

Die Welt denkt freilich so! Aber was für eine Welt!“ — — ---

„Tante Johanna, du warst doch damals noch fünfzehn Jahre jünger, wie heut!

Das hast du gekonnt, ich meine, die stille Freundschaft hast du dir wünschen

können?“ —

„Ja, das habe ich gekonnt! Gott sei Dank! Sogar noch mitten im Kampf !

Ich ahnte wohl, daß sie mir den Frieden bringen müßte nach meiner Wesensart.

Aber sie brachte mir ja noch mehr!“

Johanna Heydens dunkle Augen glitten durch die weiche Dämmerung nach

dem Bücherschrank, wo hinter der seidenen Gardine ihre Werke standen.

„Das freilich, das wußte ich damals noch nicht. Das ist mir erst später

aufgegangen. Nein, damals wollte ich, daß er sich um mich sorgt, damit ich

wieder an ihn glauben konnte. Weißt du noch, wie wir neulich vor die Stadt

gingen, Elisabeth? Da sahen wir, wie ein Automobil jemanden überfuhr. Der

Mann, der das Fahrzeug lenkte, hat es nicht mit Absicht getan. Daß er es tat,

war gewiß nicht schlecht von ihm. Aber daß er vorüberfuhr, daß er nicht blieb

und dem Armen helfen wollte, sich nicht darum kümmerte, was daraus wurde!

Es gibt viele Menschen in der Welt, die so vorüberfahren an dem, was durch

sie geschah! Vorbei-

fahren — nichts sehen,

— sich ablenken! —

Das ist ja so bequem,

und Männer haben das

so leicht.

Wie Hans Wied da-

mals vor langen Jaliren

an mir vorbeiging, wie

er mir auswich und

nicht kam, zu sehen,

ob ich’s tragen könnte,

da war ich traurig wie

niezuvor! Warerdenn

so schlecht, daß ihm

das gleich war? Oder

verstand er michnicht?

Wußte er nicht, warum

ich sein Kommen so

wünschte? Ach, wir

Frauen sind ja so un-

säglich stolz auf das,

was wir lieben. Auch

dann noch, wenn wir

geüebt haben und wie-

der ruhig sind. Nur

keinen Fehler an ihm

finden, keineSchwäche.

Denn sonst schämen

wir uns vor uns selber.

Und das tut so bitter

weh! Ihn achten kön-

nen ist uns lieber als

ihn besitzen! Er soll

es wert sein, daß wir

ihn so lieb hatten. Dann

tragen wir alles.

War Hans Wied es

wert? Er kam nicht

gleich, aber später! Als

er fühlte, daß es mir

wohltat, als er endlich

einsah, wie herrlich

solch eine Freundschaft

sein kann, kam er wie-

der. Als er wußte, daß

er etwas zu geben

hatte, gab er, gab viel

und reich und machte

damit alles wieder gut.

Dann hat er gelernt,

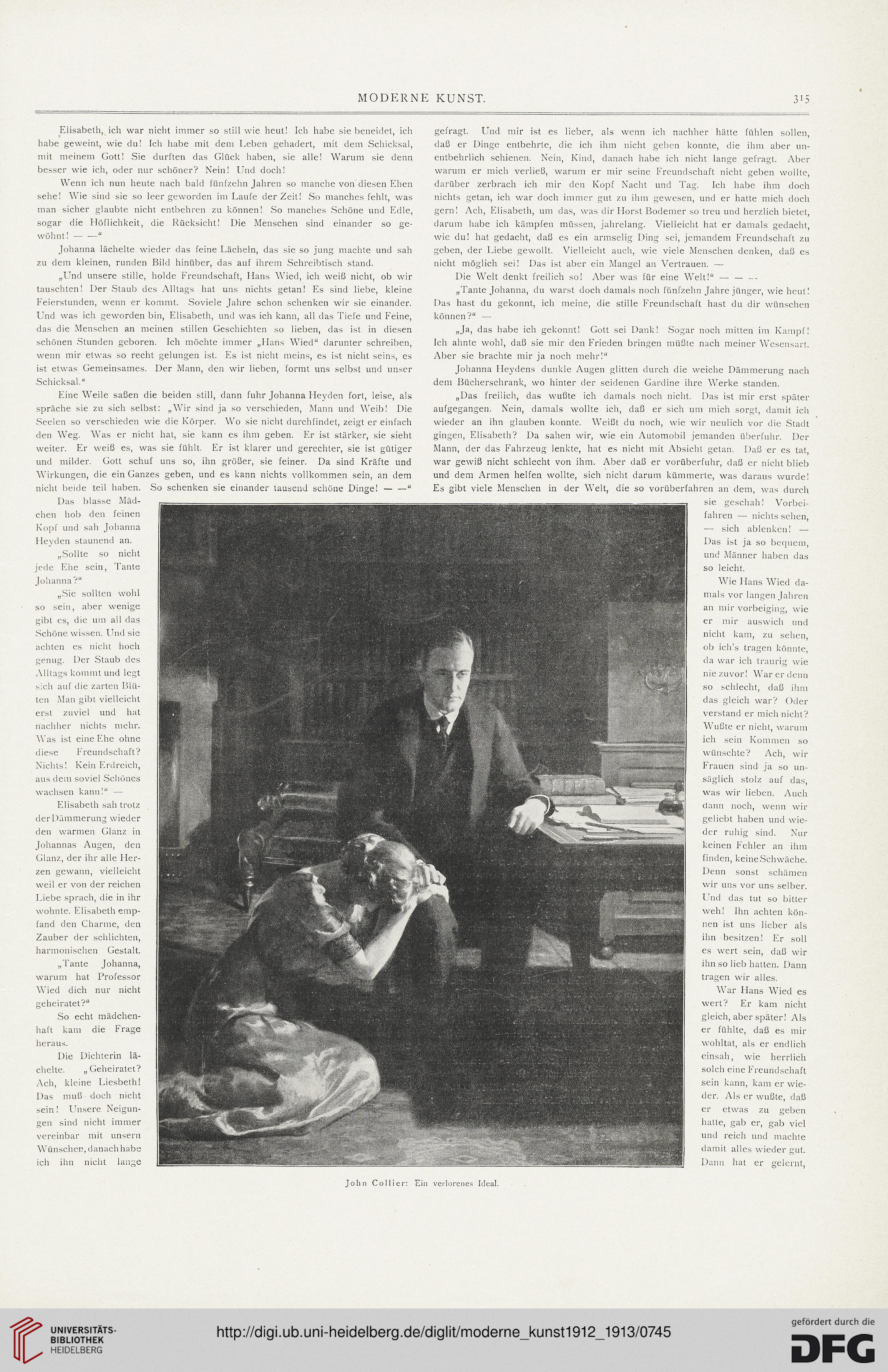

John Collier: Ein verlorenes Ideal.

3U

Elisabeth, ich war nicht immer so still wie heut! Ich habe sie beneidet, ich

habe geweint, wie du! Ich habe mit dem Leben gehadert, mit dem Schicksal,

mit meinem Gott! Sie durften das Glück haben, sie alle! Warum sie denn

besser wie ich, oder nur schöner? Nein! Und doch!

Wenn ich nun heute nach bald ftinfzehn Jahren so manche von diesen Ehen

sehe! Wie sind sie so leer geworden im Laufe derZeit! So manches fehlt, was

man sicher glaubte nicht entbehren zu können! So manches Sc.höne und Edle,

sogar die Höflichkeit, die Rücksicht! Die Menschen sind einander so ge-

wöhnt!-“

Johanna lächelte wieder das feine Lächeln, das sie so jung machte und sah

zu dem kleinen, runden Bild hinüber, das auf ihrem Schreibtisch stand.

„Und unsere stille, holde Freundschaft, Hans Wied, ich weiß nicht, ob wir

tauschten! Der Staub des Alltags hat uns nichts getan! Es sind liebe, kleine

Feierstunden, w'enn er komnit. Soviele Jahre schon schenken wir sie einander.

Und was ich geworden bin, Elisabeth, und was ich kann, all das Tiefe und Feine,

das die Menschen an meinen stillen Geschichten so lieben, das ist in diesen

schönen Stunden geboren. Ich möchte immer „Hans Wied“ darunter schreiben,

wenn mir etwas so recht gelungen ist. Es ist nicht meins, es ist nicht seins, es

ist etwas Gemeinsames. Der Mann, den wir lieben, formt uns selbst und unser

Schicksal.“

Eine Weile saßen die beiden still, dann fuhr Johanna Heyden fort, leise, als

spräche sie zu sich selbst: „Wir sind ja so verschieden, Mann und Weib! Die

Seelen so verschieden wie die Körper. Wo sie nicht durchfindet, zeigt er einfach

den Weg. Was er nicht hat, sie kann es ihm geben. Er ist stärker, sie sieht

weiter. Er weiß es, was sie fühlt. Er ist ldarer und gerechter, sie ist gütiger

und milder. Gott schuf uns so, ihn größer, sie feiner. Da sind Kräfte und

Wirkungen, die ein Ganzes geben, und es kann nichts vollkommen sein, an dem

nicht beide teil haben. So schenken sie einander tausend schöne Dinge!-“

Das blasse Mäd-

chen hob den feinen

Kopf und sah Johanna

Heyden staunend an.

„Sollte so nicht

jede E’ne sein, Tante

Johanna?“

„Sie sollten wohl

so sein, aber wenige

gibt es, die um all das

Schöne wissen. Und sie

achten es nicht hoch

genug. Der Staub des

Alltags kommt und legt

sicli auf die zarten Blü-

ten Man gibt vielleicht

erst zuviel und hat

nachher nichts mehr.

Was ist eine Ehe ohne

diese Freundschaft?

Nichts! Kein Erdreich,

aus dem soviel Schönes

wachsen kann!“ —

ELisabeth sah trotz

derDämmerung wieder

den warmen Glanz in

Johannas Augen, den

Glanz, der ihr alle Her-

zen gewann, vielleicht

weil er von der reichen

Liebe spräch, die in ihr

wohnte. Elisabeth emp-

fand den Charme, den

Zauber der schlichten,

harmonischen Gestalt.

„Tante Johanna,

warum hat Professor

Wied dich nur nicht

geheiratet?“

So echt mädchen-

haft kam die Frage

heraus.

Die Dichterin lä-

chelte. „ Geheiratet?

Ach, kleine Liesbeth!

Das muß doch nicht

sein! Unsere Neigun-

gen sind nicht immer

vereinbar mit unsern

Wünschen, danachhabe

ich ihn nicht lange

gefragt. Und mir ist es lieber, als wenn ich nachher hätte fühlen sollen,

daß er Dinge entbehrte, die ich ihm nicht geben konnte, die ihm aber un-

entbehrlich schienen. Nein, Kind, danach habe ich nicht lange gefragt. Aber

warum er mich verließ, warum er mir seine Freundschaft nicht geben wollte,

darüber zerbrach ich mir den Kopf Nacht und Tag. Ich habe ihm doch

nichts getan, ich war doch immer gut zu ihm gewesen, und er hatte mich doch

gern! Ach, Elisabeth, um das, was dir Iiorst Bodemer so treu und herzlich bietet,

daruin habe ich kämpfen müssen, jahrelang. Vielleicht hat er damals gedacht,

wie du! hat gedacht, daß es ein armselig Ding sei, jemandem Freundschaft zu

geben, der Liebe gewollt. Vielleicht auch, wie viele Menschen denken, daß es

nicht möglich sei! Das ist aber ein Mangel an Vertrauen. —

Die Welt denkt freilich so! Aber was für eine Welt!“ — — ---

„Tante Johanna, du warst doch damals noch fünfzehn Jahre jünger, wie heut!

Das hast du gekonnt, ich meine, die stille Freundschaft hast du dir wünschen

können?“ —

„Ja, das habe ich gekonnt! Gott sei Dank! Sogar noch mitten im Kampf !

Ich ahnte wohl, daß sie mir den Frieden bringen müßte nach meiner Wesensart.

Aber sie brachte mir ja noch mehr!“

Johanna Heydens dunkle Augen glitten durch die weiche Dämmerung nach

dem Bücherschrank, wo hinter der seidenen Gardine ihre Werke standen.

„Das freilich, das wußte ich damals noch nicht. Das ist mir erst später

aufgegangen. Nein, damals wollte ich, daß er sich um mich sorgt, damit ich

wieder an ihn glauben konnte. Weißt du noch, wie wir neulich vor die Stadt

gingen, Elisabeth? Da sahen wir, wie ein Automobil jemanden überfuhr. Der

Mann, der das Fahrzeug lenkte, hat es nicht mit Absicht getan. Daß er es tat,

war gewiß nicht schlecht von ihm. Aber daß er vorüberfuhr, daß er nicht blieb

und dem Armen helfen wollte, sich nicht darum kümmerte, was daraus wurde!

Es gibt viele Menschen in der Welt, die so vorüberfahren an dem, was durch

sie geschah! Vorbei-

fahren — nichts sehen,

— sich ablenken! —

Das ist ja so bequem,

und Männer haben das

so leicht.

Wie Hans Wied da-

mals vor langen Jaliren

an mir vorbeiging, wie

er mir auswich und

nicht kam, zu sehen,

ob ich’s tragen könnte,

da war ich traurig wie

niezuvor! Warerdenn

so schlecht, daß ihm

das gleich war? Oder

verstand er michnicht?

Wußte er nicht, warum

ich sein Kommen so

wünschte? Ach, wir

Frauen sind ja so un-

säglich stolz auf das,

was wir lieben. Auch

dann noch, wenn wir

geüebt haben und wie-

der ruhig sind. Nur

keinen Fehler an ihm

finden, keineSchwäche.

Denn sonst schämen

wir uns vor uns selber.

Und das tut so bitter

weh! Ihn achten kön-

nen ist uns lieber als

ihn besitzen! Er soll

es wert sein, daß wir

ihn so lieb hatten. Dann

tragen wir alles.

War Hans Wied es

wert? Er kam nicht

gleich, aber später! Als

er fühlte, daß es mir

wohltat, als er endlich

einsah, wie herrlich

solch eine Freundschaft

sein kann, kam er wie-

der. Als er wußte, daß

er etwas zu geben

hatte, gab er, gab viel

und reich und machte

damit alles wieder gut.

Dann hat er gelernt,

John Collier: Ein verlorenes Ideal.